Imperialismustheorie und Neokolonialismus

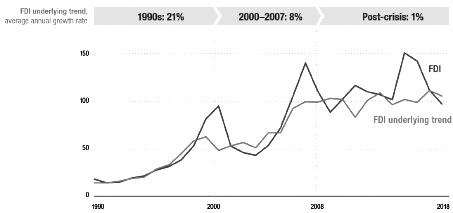

Markus Lehner, Revolutionärer Marxismus 53, November 2020

Ausgangspunkt der klassischen Imperialismustheorie war die Aufteilung der Welt unter große Kolonialimperien. Auch wenn sich diese als nicht so langlebig erwiesen wie von vielen erwartet, so war ihr Erscheinen ein wesentlicher Wendepunkt in der Globalgeschichte, der noch bis heute in Formen nachwirkt, die sich als „Neokolonialismus“ bezeichnen lassen. Die Analysen der Imperialismustheorie können daher mit gewissen Modifikationen in der Ära der postkolonialen Welt fortgeschrieben werden.

Kolonialismus und „Dekolonisation“

Der Imperialismus als System der politischen und ökonomischen Weltordnung des Kapitals hat eine lange Vorgeschichte, in der die von Anfang an im Begriff des Kapitals gegebene Weltmarktorientierung [i] zur materiellen Wirklichkeit wurde. Der Handelsimperialismus [ii], der seit der frühen Neuzeit die Grundlagen eines kapitalistischen Weltmarktes unter europäischer Dominanz schuf, hatte zuvor im Wesentlichen ein Netz von Handelsstützpunkten und Siedlerkolonien hervorgebracht. Die ersten großen Aktiengesellschaften, wie die niederländische und britische Ostindiengesellschaft, organisierten ihre präkolonialen Aktivitäten sogar in militärischen Fragen noch selbst. Umfangreicher werdende Geschäfte, Durchbrechen der Monopolstellung dieser Gesellschaften, wachsende Konkurrenz und Widerstände der Betroffenen auf der einen Seite und die Schaffung „moderner“ Staatsapparate im Zeitalter des Merkantilismus auf der anderen Seite führten zu einer wachsenden Rolle staatlicher Strukturen in der europäischen Kolonialpolitik des 18. Jahrhunderts. In den Siedlerkolonien des amerikanischen Kontinents löste der Versuch einer strikteren kolonialen Kontrolle (z. B. in Verwaltung und Steuerpolitik) heftigen Widerstand der dort bereits sich entwickelnden starken bürgerlichen Kräfte aus, der letztlich in die Unabhängigkeit der USA und der lateinamerikanischen Republiken (rund 50 Jahre später) führte [iii]. In Asien, wo die Kräfte der bürgerlichen Selbstständigkeit nicht so weit entwickelt waren, gelang den dort intervenierenden europäischen Großmächten jedoch die Umwandlung von Handelsdominanz in direkte koloniale Kontrolle. Im Lauf des 19. Jahrhunderts zwang die Dynamik der Kapitalakkumulation im Rahmen der Entstehung eines industriellen Kapitalismus und der Konkurrenz auf dem Weltmarkt die großen Kapitale zu einer Form der direkteren Kontrolle ihrer Absatz- und Rohstoffmärkte in Form von „Kolonialreichen“, die ihren Höhepunkt in der Aufteilung Afrikas fand. Gleichzeitig wurden formal unabhängige Regionen, wie Lateinamerika oder Ostasien, dort in der Gestalt des „Freihandelsimperialismus“ [iv] in dieses System der Aufteilung der Welt eingegliedert und seit Mitte des 19. Jahrhunderts de facto zu „Halbkolonien“. Den USA gelang es, durch ihre starke eigenständige kapitalistische Entwicklung gegen Ende des Jahrhunderts aufzuschließen und sich am bröckelnden kolonialen Erbe Spaniens zu bedienen (Philippinen, Kuba) bzw. Großbritannien in der halbkolonialen Dominanz Lateinamerikas abzulösen.

Im 19. Jahrhundert brachte also eine kleine Zahl europäischer Staaten (später gefolgt von den USA) den Rest der Welt in geradezu „lachhaft leichter Weise“ [v] unter ihre Kontrolle. Sofern sie die anderen Länder nicht unmittelbar besetzten und beherrschten, garantierten ihre ökonomischen, technischen und militärischen Möglichkeiten eine unangefochtene Vormachtstellung. Große alte Kulturregionen wie Indien wurden zu Anhängseln eines kleinen nordatlantischen Inselstaates, so wie China als ältestes Reich Asiens zu einem Spielball europäischer Mächte verkam. Nur im äußersten Nordwesten des Pazifiks gelang es mit Japan, einer Region sich der imperialistischen Expansion „des Westens“ entgegenzusetzen und eine eigenständige kapitalistische Entwicklung einzuschlagen. Aber selbst diese Ausnahme bestätigte die anscheinende Überlegenheit des westlichen „Entwicklungsmodells“ und einer „Modernisierung“ auf der Grundlage von Kapital, westlicher Wissenschaft und staatlicher Organisation. Später wirkte sogar die bürokratisch degenerierte Sowjetunion in der kolonialen Welt wie ein alternatives Vorbild staatlich dominierter Modernisierungspolitik zwecks „nachholender Entwicklung“.

Die Entwicklungen vom Beginn des Ersten bis Ende des Zweiten Weltkriegs veränderten die Bedingungen dieses Kolonialimperialismus wesentlich. Ähnlich wie im Fall von Lateinamerika während und nach den napoleonischen Kriegen bedeutete die Schwächung der zentralen Kolonialmächte im Rahmen der Weltkriege ein Fenster für mehr ökonomische und politische Eigenentwicklung. Zudem boten der Aufstieg der USA und die Stabilisierung der Sowjetunion Perspektiven für eine Überwindung der europäischen Kolonialreiche, indem von dort Unterstützung für neue, „unabhängige“ Staaten erwartet wurde. Letztlich waren Ereignisse, wie die Weltwirtschaftskrise nach 1929, wesentliche Einschnitte: Bis dahin hatten die Kolonialregime zumindest für stabile Wachstumsraten gesorgt, durch die zumindest die Eliten in den Kolonialländern gesicherte Vermögen aufbauen konnten. Kriegskonjunkturen und Weltwirtschaftskrise führten dazu, dass in den Kolonialländern die Autonomie- und Unabhängigkeitsbewegungen speziell ab den 1930er Jahren immer mehr Auftrieb bekamen. Der Zusammenbruch des Goldwährungssystems und der von Britannien dominierten Welthandelsordnung führte schließlich dazu, dass auch die führenden Kolonialmächte mit einem Ende des alten Kolonialregimes rechnen mussten. Dass dies kein friedlicher und an der eigenständigen Entwicklung der ehemaligen Kolonien interessierter Prozess werden würde, ist klar. Wenn man die Kolonien schon nicht halten konnte, so wurden genug Vorkehrungen getroffen, damit der globale Norden unter der neuen US-amerikanischen Führung die Verhältnisse in den neuen Ländern wesentlich mitbestimmt, insbesondere was die „Offenheit der Märkte“ betrifft. Wie man an der belgischen Börse angesichts der Unabhängigkeit des Kongos bemerkte: „Wir gehen, um zu bleiben“ [vi].

Mit dem zweiten Weltkrieg hatten die USA Großbritannien als Hegemon unter den kapitalistischen Mächten abgelöst, während Frankreich und Britannien weiterhin riesige Kolonialreiche unter immer größeren Kosten aufrechterhielten. Noch 1943 hatte die US-Regierung für die Nachkriegszeit eine rasche Dekolonisation angekündigt und dafür ein „Treuhandschaftsprogramm“ entworfen [vii]. Dabei sollten die damals geplanten „Vereinten Nationen“ die Treuhandschaft über die Kolonien übernehmen und diese letztlich auch über den Zeitpunkt der vollständigen Unabhängigkeit entscheiden. Im Gefolge des Siegs im Pazifikkrieg hintertrieben die USA selbst rasch diese Perspektive, indem sie den Pazifik in eine US-kontrollierte Zone mit Militärstützpunkten und abhängigen Regierungen verwandelten. Im Gefolge des sich entwickelnden Kalten Krieges schwächten die USA schnell ihr Dekolonisationsprogramm ab. Nur die ehemaligen Völkerbundmandate endeten im Treuhandprogramm (mit „Erfolgen“ wie in der Palästina-Frage sichtbar). Für die restlichen Kolonien wurde „Selbstverwaltung“, nicht Unabhängigkeit zum Ziel erklärt – wobei der Prozess zur Entwicklung der Selbstverwaltung den Kolonialmächten selbst überlassen wurde! Somit wurde ein langwieriger Prozess zumeist gewaltsamer Konflikte in Gang gesetzt, der die UNO bloß zur Bühne des Interessenausgleichs zwischen den Großmächten machte. Algerien, Südkorea, Indochina waren die Spitze dieses äußerst blutigen Prozesses, in dem die alten Kolonialmächte ihre Privilegien mit Zähnen und Klauen verteidigten, während die USA (wie in der Suez-Krise und Vietnam deutlich zu sehen), politisch-militärisch längst ihre Stelle eingenommen hatten. Eine „Unabhängigkeit“, die unter diesen Bedingungen erworben wurde, war von vornherein ein schlechter Ausgangspunkt.

Der Prozess der „Dekolonisation“ änderte jedenfalls zwischen 1945 und Anfang der 1960er Jahre die politische Landkarte des Globus dramatisch. Die Zahl der unabhängigen Staaten in Asien verfünffachte sich, in Afrika stieg sie von gerade einem auf ungefähr 50. Dazu kamen noch mehrere in Lateinamerika und der Karibik, zusätzlich zu den „unabhängigen“ Republiken aus Bolivars Zeiten. Einerseits hatte sich damit die europäische Form staatlicher Organisierung in Form des „Nationalstaates“ global durchgesetzt – mitsamt den damit verbundenen „Nationalitätenkonflikten“. Andererseits führten der Aufbau moderner Gesundheitssysteme und die ersten Phasen der Unabhängigkeitskonjunkturen zu einer Verschiebung der globalen Demographie: Im Zeitalter der Industrialisierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts war es Europa, das eine Bevölkerungsexplosion im Vergleich zum Rest der Welt aufwies (von 20 % der Weltbevölkerung 1750 auf etwa ein Drittel um 1900); im Zeitalter der Dekolonisation verschob sich das Epizentrum der Bevölkerungsexplosion nach Asien und Afrika – Ende der 1980er Jahre lebten in den „entwickelten“ OECD-Staaten nur noch 15 % der Weltbevölkerung.

Trotz dieser quantitativen Verschiebung, was Zahl der Staaten und der Bevölkerung betraf, änderte sich an den ökonomischen Verhältnissen während des „großen Booms“ der Nachkriegszeit zunächst wenig. Noch 1960 (und heute unvorstellbar) produzierten die industriellen Kernzentren in Westeuropa und Nordamerika über 70 % des globalen realen Sozialprodukts und 80 % des industriellen Mehrwerts. Die neuen „unabhängigen“ Staaten wurden wie zu Zeiten des Kolonialismus weiterhin auf ihre Rolle als Rohstofflieferanten, Agrarländer und Absatzmärkte reduziert, was sich durch mehrere gescheiterte Projekte zum Aufbau eigenständiger Industrien in vielen dieser Länder noch verstärkte – das Industriemonopol des „Westens“ schien sich sogar noch zu verstärken. Nicht zuletzt deswegen erschien der Weg der Sowjetunion oder Chinas für eine wachsende Zahl politischer Kräfte in der postkolonialen Welt seit den 1960er Jahren, insbesondere im Gefolge der kubanischen Revolution, als einziger Ausweg aus der „Unterentwicklungsfalle“ der neuen, durch die USA bestimmten Weltwirtschaftsordnung.

Dabei ist das weiterbestehende Ungleichgewicht auf den Weltmärkten nur eine der Folgen des ungerechten Dekolonisationsprozesses. Die staatlichen Strukturen und Verwaltungen wurden wesentlich von den Kolonialmächten übernommen, mitsamt geringen Mitteln für soziale Sicherung, Bildung, Gesundheit, Renten, etc., aber genug für Militär und Korruption. Dazu kamen nicht gelöste nationale Konflikte, gut genutzt als Herrschaftsmittel der KolonialherrInnen, nun Mittel zum Aufbau neuer Unterdrückungsapparate. Dazu kam eine Klassenstruktur mit mehr oder weniger schwacher Bourgeoisie (entsprechend dem Grad der Kapitalentwicklung außerhalb des staatlichen Sektors) und geringer Entwicklung eines qualifizierten Industrieproletariats. Darüber hinaus wurden die internationalen Institutionen von der UNO bis zur Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds nicht die versprochenen Fördererinnen der Entwicklung der neuen unabhängigen Staaten. Vielmehr sind sie Sicherungsorgane der internationalen Ordnung im Interesse der großen Mächte und der mit ihnen verbundenen Kapitalgruppen. Militärisch gesehen zogen die alten Kolonialmächte zwar ab – dafür aber wird die Welt von einem Netz von Stützpunkten der USA (und ihrer Verbündeten) überzogen, von überall einsetzbaren Flottenverbänden und Einsatzkräften genutzt, die immer wieder letztlich für die Aufrechterhaltung der imperialen Ordnung sorgen. Diese Weltordnung, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nunmehr alleinig von den USA dominiert wird, ist zwar kein unmittelbares Kolonialreich mehr – es kann aber nur als neokolonialistischer Imperialismus bezeichnet werden.

Theorie der „abhängigen Entwicklung“

Theoretisch gesehen stellte sich die Frage, ob Lenins Imperialismustheorie, die auf die Kritik des Kolonialsystems bezogen war, für das Zeitalter der Dekolonisation noch ausreichend ist. Insbesondere zur Erklärung der wachsenden Kluft der dekolonisierten Welt zu den herrschenden „Industrienationen“ entstand, zunächst vor allem in den Amerikas, eine ökonomische Theorie der „Dependenz“, von nachkolonialer Entwicklung als einer vor allem von Abhängigkeit (aufgrund des spanischen Originals oft auch als Dependencia-Theorie bezeichnet). Diese Strömung in den ökonomischen Wissenschaften umfasste sowohl marxistische AutorInnen, wie André Gunder Frank, wie auch ÖkonomInnen, die in bürgerlichen Institutionen tätig waren (wie der argentinische UN-Ökonom Raúl Prebisch oder der spätere brasilianische Staatspräsident Cardoso).

Ein wichtiger Ausgangspunkt war das Prebisch-Singer-Theorem. Die beiden Ökonomen waren nach 1945 wichtige ökonomische Berater der UN-Institutionen, die für Lateinamerika und Afrika die internationalen „Entwicklungsprojekte“ koordinierten bzw. in den wissenschaftlichen Debatten dazu eine wichtige Rolle spielten [viii]. Das Prebisch-Singer-Theorem geht von einer Unterscheidung von „Industrienationen“ und „Entwicklungsländern“ aus und untersucht statistisch die Veränderung der Außenhandelsbeziehungen zwischen diesen beiden Blöcken in Form der „Terms of Trade“ (ToT), der realen Austauschverhältnisse. Dabei werden die Preise von Export- und Importgütern (nach Währungsumrechnung) im Verhältnis zur Masse des Warenaustausches gesetzt – also wird z. B. berechnet, wieviel Tonnen Kaffee ein Entwicklungsland im Austausch zum Import eines Autos aus einem Industrieland exportieren muss. Die These, zu der die beiden Ökonomen kamen, war, dass sich auf lange Sicht die ToT von Entwicklungsländern systematisch verschlechtern. Diese These widerspricht fundamental einem der wichtigsten Theoreme der klassischen politischen Ökonomie und Freihandelstheorie, dem von den „komparativen Kostenvorteilen“ David Ricardos. Danach müsste die Öffnung des Handels zwischen zwei Staaten (oder Blöcken) zu einer internationalen Arbeitsteilung führen, von der beide profitieren, indem sich beide jeweils auf das Gebiet konzentrieren, dass sie am besten beherrschen. Dagegen bedeutet die kontinuierliche Verschlechterung der ToT, dass die Entwicklungsländer immer mehr von ihren Produkten, z. B. mehr Tonnen Kaffee, exportieren müssen, um die gleiche Menge an Industrieprodukten, z. B. Anzahl von Autos, importieren zu können. Dies bedeutet, dass sie immer mehr ihrer Arbeitskräfte und natürlichen Ressourcen einsetzen müssen, um ihre Entwicklung vorantreiben zu können. Die internationale Arbeitsteilung durch ihre Öffnung zum Weltmarkt wird für sie daher zum Hemmnis, nicht zum Antrieb ihrer Entwicklung.

Die Prebisch-Singer-These kennt in ihren Begründungszusammenhängen zwei Versionen. Einerseits was die Gütermärkte betrifft: Peripherieländer sind vor allem von Primärgütermärkten abhängig. Diese sind von der Nachfrageseite her „unelastischer“ als die Industriegütermärkte, so dass mit wachsenden Einkommen die Nachfrage nach Primärgütern hinter derjenigen nach Industriegütern hinterherhinkt. Andererseits ist in Bezug auf die Angebotsseite die Konkurrenz unter Primärgüter-LieferantInnen vielfach größer als in der mehr monopolisierten Industriegüterproduktion. Preiserhöhungen sind im letzteren Sektor also viel leichter durchzusetzen. Zudem führen Produktivitätsfortschritte zu einer relativen Absenkung der Nachfrage nach Rohstoffen, während Industrieprodukte sogar in größerer Zahl angeboten und nachgefragt werden können (bessere Qualität, neue Produktsparten).

In ihrer zweiten Version bezieht sich die These auf die „Faktormärkte“ Kapital und Arbeit: Sinkendes Volumen des Primärsektors und geringe andere Arbeitsmöglichkeiten (aufgrund des niedrigeren Grades an Industrialisierung) führen zu einem Arbeitskräfteüberangebot, das zu einem langfristig niedrigen Lohnniveau führt. Gleichzeitig wird so das periphere Kapital in Niedriglohnsektoren und Primärgüterbereiche gedrängt oder findet in den Industrieländern profitablere Anlage als in einheimischer höherwertiger Produktion. Auch damit kommt es zu einer langfristig schlechteren Entwicklung der Exportpreise der Peripherieländer gegenüber den Importpreisen, also zu einer Verschlechterung der ToT.

Die Konsequenzen der „Entwicklungsökonomen“ aus diesen Zusammenhängen liegen damit auf der Hand:

Die Peripherieländer müssen eine bewusste, staatlich gesteuerte Industrialisierungspolitik betreiben, die einerseits auf den Export ausgerichtet ist, andererseits Importe aus den Industrieländern durch einheimische Produkte ersetzt. Diese Politik muss einerseits durch protektionistische Maßnahmen (Zölle, Einfuhrbeschränkungen, Subventionen, Steuerpolitik etc.) unterstützt werden. In bestimmten Sektoren wurde auch eine Verstaatlichung für notwendig angesehen (z. B. in der Ölindustrie). Andererseits wurde auf „internationale Institutionen“, wie die UNO und die Weltbank, gehofft, um die nötige Anschubfinanzierung in Form von günstigen Krediten zu leisten, einer Art Marschallplan für die dekolonialisierte Welt.

Dieses Programm erwies sich schon in den 1960er Jahren, spätestens aber seit der Weltwirtschaftskrise Mitte der 1970er Jahre als illusorisch. Ein solches Programm stieß auf entschiedenen Widerstand der US-geführten Industrienationen. Protektionismus oder gar Nationalisierungen wurden mit harten Gegenmaßnahmen beantwortet (man denke an den Wirtschaftskrieg gegen den Iran in den 1950er Jahren, als dieser seine Erdölindustrie nationalisierte, gefolgt vom Sturz der Mossadegh-Regierung durch US-Intervention). Und natürlich wurde Kreditvergabe an die weitere „Öffnung“ der Märkte gebunden. Das führte letztlich dazu, dass die Industrialisierungspolitik der Nachkriegsperiode in den Peripherieländern zu einer extremen Verschuldung führte, ohne dass konkurrenzfähige Industrien entstanden waren. Mit der weltweiten Rezession nach 1974 und der ausbrechenden „Schuldenkrise“ in den meisten Peripherieländern musste dann umso mehr unter schlechten Bedingungen für den Export gearbeitet werden, um die Entschuldungspläne der „internationalen Institutionen“ zu erfüllen. Was von den aufgebauten Industrien bzw. der entsprechenden IndustriearbeiterInnenschaft übrig blieb, wurde so wiederum zu einem für die Konzerne des Nordens billig aufkaufbaren Element für die internationalen Produktionsketten, die danach aufgebaut wurden. So hatte sich auch die „Industrialisierungspolitik“ letztlich für die Peripherieländer als Falle erwiesen.

Abgesehen von dieser Kritik an den wirtschaftspolitischen Konsequenzen der Grundthesen der „Entwicklungsökonomie“ gab es schon in Bezug auf die Prebisch-Singer-These selbst eine langwierige Diskussion. Neoliberale ÖkonomInnen leugneten bzw. leugnen bis heute die Tatsache einer Tendenz zur Verschlechterung der ToT für periphere Länder. Dies wurde im Wesentlichen als „lateinamerikanische Häresie“ an der Ricardo’schen Lehre angesehen, die man durch einige Modifikationen in die neue Epoche zu retten suchte. Tatsächlich gab es einige Mängel in der statistischen Methode von Prebisch und Singer (nicht zuletzt waren die Welthandelsstatistiken für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts bei weitem nicht so genau wie heute). Sicherlich war auch die Vereinfachung – Entwicklungsländer = Primärsektor / entwickelte Länder = Industriesektor – eine Verzerrung der Realität. Tatsächlich ging es aber um eine Tendenz, die Länder, die auf bestimmte Gütermärkte angewiesen sind, gegenüber anderen Ländern benachteiligen. Noch dazu gibt die zweite Version der Prebisch-Singer-These, die sich auf die Faktormärkte bezieht, auch die Möglichkeit, industrialisierte Peripherieländer in die ToT-Berechnung mit einzubeziehen – hier geht es dann um den Vergleich von Industrieproduktion in unterschiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette (von Hochtechnologieprodukten bis herunter zu Teilezulieferung).

In einem Aufsatz [ix] von Ocampo und Parra (beides aus Kolumbien stammende ÖkonomInnen, die in jüngerer Zeit die UN-Posten von Prebisch und Singer einnahmen) wird die jahrzehntelange Debatte um die These ausführlich zusammengefasst. Erstaunlich ist insbesondere, dass die meisten statistischen Untersuchungen über längere Zeiträume im 20. Jahrhundert die These weitgehend bestätigt haben (Ocampo/Parra diskutieren 25 dieser Studien). Dies trifft auch auf eine großangelegte Studie zu, die ausgerechnet von der Weltbank (die ja gleichzeitig eine Politik der Handelsöffnung betreibt) initiiert wurde, und mit den Statistiken dieser Institution arbeitete. Diese Studie von Grilli/Yang hat Zeitreihen von 24 Weltmarktgütern und 7 darauf basierenden Marktindizes aufgestellt und dabei festgestellt, dass es zwischen 1900 und 1986 zu einer jährlichen durchschnittlichen Verschlechterung von 0,6 % der ToT zwischen Peripherie- und Zentrumsländern kam.

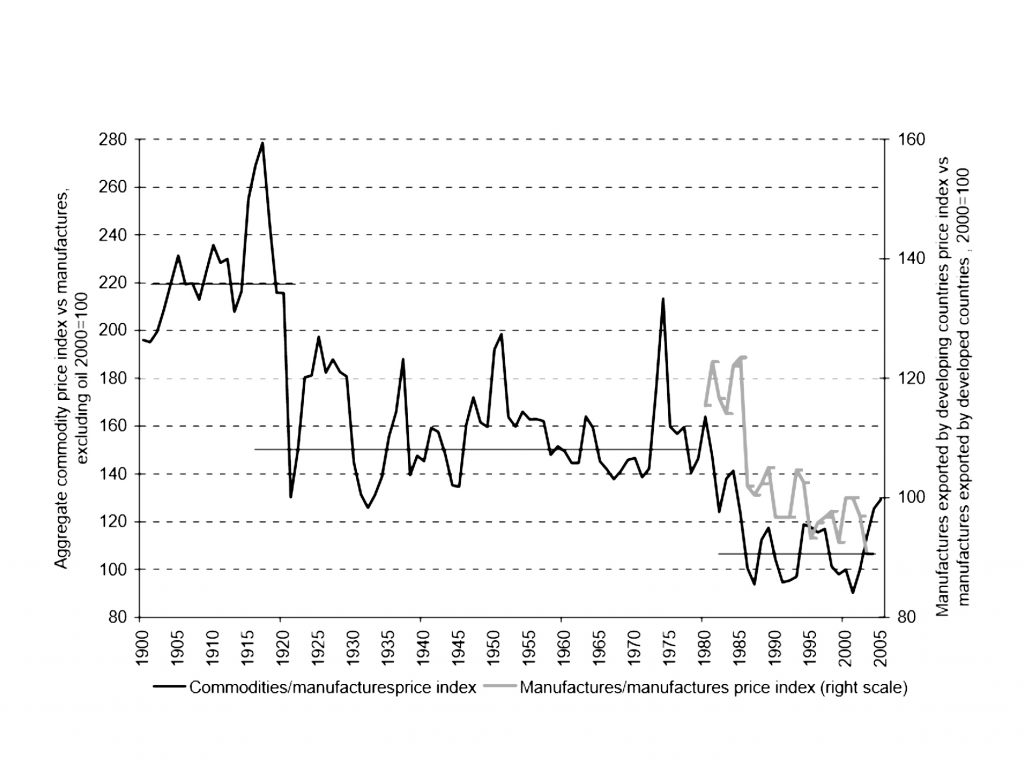

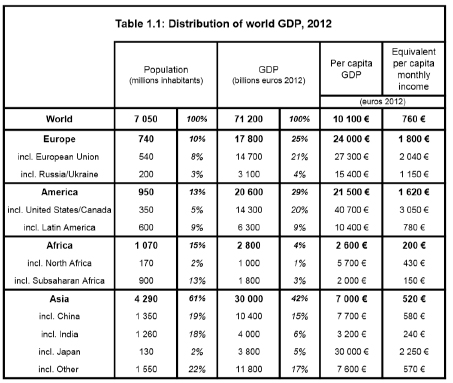

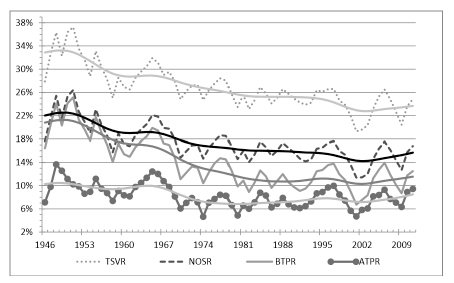

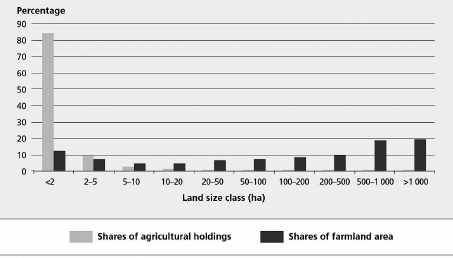

Ocampo/Parra stellen aber zu Recht fest, dass diese Verschlechterung der ToT keineswegs so linear erfolgt, wie dies die Prebisch-Singer-These erwarten ließe. Vielmehr gibt es bestimmte „Wendepunkte“, an denen diese generelle Tendenz hervortritt und für längere Zeit zu einer solchen Verschlechterung führt, um dann wieder für eine Periode „ausgesetzt“ zu sein. Dies wird an der Aggregation von Preisindizes zu den Austauschverhältnissen zwischen „entwickelten“ und „peripheren“ Ökonomien gezeigt (Abbildung 1). Hier wird einerseits deutlich, dass die Austauschverhältnisse bis zum Ersten Weltkrieg durchaus günstig waren, vor allem durch die Fortschritte im Transportsektor. Dies ist sicherlich mit einer der Gründe, warum sich bis dahin direkter Kolonialismus zur Sicherung von Handelsüberschüssen lohnte bzw. Teile Lateinamerikas auf dem aufsteigenden Ast zu sein schienen. Mit dem Ersten Weltkrieg, der sowohl einen weltwirtschaftlichen Niedergang, Währungskrisen und Rohstoff sparende Produktivitätsfortschritte nach sich zog, sehen wir den ersten langfristigen Bruch in den Austauschverhältnissen. Offensichtlich war der Zweite Weltkrieg bis hin zum „Korea-Boom“ (Ende des Korea-Kriegs) mit Hoffnungen auf Verbesserungen in den Bedingungen auf dem Weltmarkt für die „dekolonialisierte“ Welt verbunden. Dagegen folgte aber während des sogenannten „Nachkriegsbooms“ für die periphere Welt eine langwierige Stagnation, gefolgt vom nächsten strukturellen Bruch: Mit der Verschuldungskrise der 1980er Jahre fielen die Austauschverhältnisse nochmals auf ein längerfristig niedrigeres Niveau. Interessant ist, dass sich Ähnliches auch von den industriellen Sektoren in den peripheren Ländern sagen lässt. Die Abbildung zeigt ab den 1980er Jahren das Verhältnis von Preisen in der verarbeitenden Industrie in den beiden Hemisphären, das sich parallel mit dem für die Gütermärkte ebenso zu Lasten der peripheren Seite verschlechterte – ein deutliches Zeichen dafür, dass die wachsenden Industriesektoren dort Auslagerungen in den untergeordneten Bereichen der internationalen Produktionsketten darstellen. Schließlich mach sich Ende der 1990er Jahre eine Stabilisierung der Gütermärkte durch den Aufstieg der chinesischen Ökonomie bemerkbar. Die statistischen Daten für die Periode, die der großen Rezession von 2009 gefolgt ist, deuten jedoch auf einen neuerlichen strukturellen Bruch hin, der viele der peripheren Länder unter starken ökonomischen Druck gesetzt hat.

Abbildung 1 Relative Preisindizes auf dem Weltmarkt

Die Prebisch-Singer-These bleibt also empirisch relevant auch in einer Periode, in der die peripheren Ökonomien nicht mehr einfach auf das Etikett „Rohstofflieferantinnen“ reduziert werden können. Dabei muss betont werden, dass trotz „Tigerstaaten“ und Aufstieg der „Newly Industrialized Countries“ (NICs) für einen großen Teil der peripheren Welt der Export von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen weiterhin wesentlich ist: Ostasien ausgenommen, machen für Südostasien, Lateinamerika, Nordafrika und den Nahen Osten diese weiterhin 40 % ihres Exports aus, während es für das subsaharische Afrika und die „Least Developed Countries“ (LDC) sogar noch über 50 % sind. Mit der Ausnahme Chinas und Südkoreas fallen jedoch auch die meisten in der Globalisierungsperiode geschaffenen Industriesektoren in der peripheren Welt in die Kategorie der oben dargestellten ungünstigen Austauschverhältnisse.

Tatsächlich aber bleibt das Prebisch-Singer-Theorem auch in seinen Erklärungsversuchen an der Oberfläche der (Welt-)Marktbewegungen haften, ohne auf die Wurzeln der abhängigen Entwicklung auf der Grundlage einer Kapitalismusanalyse einzugehen. Dies versuchten die linken VertreterInnen der Dependenztheorie, insbesondere durch einen Bezug auf eine Theorie des „Monopolkapitalismus“. Diese soll deshalb als Nächstes behandelt werden.

„Monopolkapitalismus“ und die „Entwicklung von Unterentwicklung“

Im Jahr 1965 erschien in der legendären „Monthly Review“[x] das Buch „Kapitalismus und Unterentwicklung in Lateinamerika“[xi] von André Gunder Frank. Frank war, wie er im Vorwort selbst schreibt, als Sohn einer US-Mittelstandsfamilie und Doktorand bei dem erzliberalen Milton Friedman, in ökonomischer Beraterfunktion Anfang der 1960er Jahre nach Afrika und Lateinamerika gekommen. Dort bemerkte er schnell die Funktion dieser „Beratertätigkeit“ und das Ungenügen von Erklärungen der Entwicklungsprobleme über „vormoderne“ Investitions- und Mentalitätshemmnisse, die mit Liberalisierung (insbesondere in Bezug auf den Außenhandel) und „Bildungspolitik“ zu überwinden seien. Erkennend, dass weder die weltwirtschaftlichen Institutionen noch die einheimische Bourgeoisie in der Lage waren, die systematische Benachteiligung dieser Länder zu überwinden, kam er zu dem Schluss: „Die historische Aufgabe der Bourgeoisie in Lateinamerika – die darin bestand, die Unterentwicklung ihrer Gesellschaft und ihrer eigenen Lage zu fördern und zu überwachen – diese Rolle ist ausgespielt. In Lateinamerika wie auch sonst wo ist nun die Rolle der geschichtstreibenden Kraft den Massen des Volkes selbst zugefallen“ [xii]. Um eine politisch wirksame Theorie der Unterentwicklung aufzustellen, meint Frank, „musste ich meine liberalen Lebensformen und meine Metropolenumgebung aufgeben und in die unterentwickelten Länder gehen. Dort nur konnte ich die tatsächliche politische Wissenschaft und politische Ökonomie im klassisch vorliberalen und marxistisch postliberalen Sinn begreifen lernen“ [xiii].

Zentraler Ausgangspunkt für Franks These von der „Entwicklung der Unterentwicklung“ sind die weltweiten Strukturen des Monopolkapitalismus. Dies wird schon aus den Erklärungsmustern der Prebisch-Singer-These verständlich: Wenn die Austauschverhältnisse zwischen den Metropolen und der Peripherie durch die ungünstige Branchenstruktur in letzteren gegenüber ersteren derart nachteilig sind, was verhindert die Veränderung dieser Struktur? Eine Erklärung ist die zähe Verteidigung dieser Strukturen durch die großen wirtschaftlichen Konglomerate in den Metropolen, mitsamt deren Satelliten in den untergeordneten Ländern [xiv] (hier am Beispiel von Chile): „Wie wettbewerbsorientiert die Wirtschaftsstruktur in den Metropolen in allen ihren Entwicklungsstadien auch gewesen sein mag, so war doch die Struktur des weltkapitalistischen Systems als Ganzes, während der ganzen Geschichte der kapitalistischen Entwicklung in höchstem Grad monopolistisch. Deshalb hat das externe Monopolwesen immer zur Enteignung … eines bedeutenden Teils des in Chile produzierten Surplus geführt … Die kapitalistische Monopolstruktur … durchdringt die gesamte chilenische Wirtschaft der Vergangenheit und der Gegenwart. Gerade diese ausbeuterische Beziehung ist es, die kettengleich den kapitalistischen Konnex zwischen der kapitalistischen Welt und den nationalen Metropolen bis zu den regionalen Zentren (dessen Surplus sie sich teilweise aneignen) ausdehnen, und von denen weiter zu den lokalen Zentren, und so fort bis zu den Landbesitzern oder Kaufleuten, die den Surplus von den kleinen Bauern/Bäuerinnen und PächterInnen aneignen, manchmal bis hin zu den landlosen Arbeitern, die wiederum von letzteren ausgebeutet werden. Auf jeder Stufe üben relativ wenige Kapitalisten Monopolgewalt über viele unter sich aus … So bringt an jedem Skalenpunkt das internationale, nationale und lokale kapitalistische System die wirtschaftliche Entwicklung für wenige und die Unterentwicklung für viele mit sich“ [xv].

Neu an Franks Theorie ist erstens die Behauptung, dass Kapitalismus in der (post)kolonialen Welt immer schon stärker von monopolistischen Strukturen gekennzeichnet war. Zweitens, dass das kapitalistische Weltsystem durch eine kettengleiche Hierarchie von Zentrum und Peripherie (mit mehreren Zwischenstufen) gekennzeichnet ist, in der ein Werttransfer zur jeweils höheren Stufe stattfindet, erzwungen durch die jeweiligen monopolistischen Strukturen und ihre Beziehung aufeinander. Drittens, dass dies in den untergeordneten Stufen dieser Hierarchie zu einer systematischen Unterentwicklung führt, die die Entwicklung der übergeordneten Struktur befördert (daher ist es laut Frank auch die Bourgeoisie in der Peripherie, die die „Unterentwicklung fördert und überwacht“, da sie genau dafür ihren Teil am Surplus im Gesamtsystem bekommt).

Zentrale Schwäche in Franks Analyse ist der Mangel an einer werttheoretischen (also auf der Analyse der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse beruhenden) Begründung dieser Zusammenhänge, die rein auf der Verteilungsebene zwischen „Monopolen“ beschrieben werden. Dabei bleibt der Monopolbegriff selbst schwammig. Allerdings beruft sich Frank hier explizit und häufig auf seinen Lehrer Paul Baran, dessen Theorie des „Monopolkapitalismus“ er dabei unverändert übernimmt. Da diese eine wesentliche Revision der Marx’schen Kritik der politischen Ökonomie und der klassischen Imperialismustheorie darstellt, muss sie jetzt an dieser Stelle behandelt werden.

Baran/Sweezy

Paul Baran war einer der wenigen marxistischen WirtschaftstheoretikerInnen, die es in den 1950er Jahren schafften, ihre akademische Funktion zu behalten, in seinem Fall als Professor an der Stanford University. Schon Anfang der 1950er Jahre entwickelte Baran eine Theorie der Unterentwicklung, die Analysen wie die von Prebisch mit der Monopoltheorie in Verbindung brachten [xvi]. In systematischer Form wurde diese Theorie in seinem Buch „The Political Economy of Growth“ von 1957 entwickelt, dass entscheidenden Einfluss auf AutorInnen wie Frank hatte. Zusammengefasst und popularisiert wurde seine Theorie letztlich in dem gemeinsam mit Paul Sweezy geschriebenen Buch „Das Monopolkapital“ [xvii], das in der 68er-Bewegung zu so etwas wie die allgemeine „Ökonomie-Bibel“ wurde [xviii].

In der Einleitung gehen Baran/Sweezy von einer Krise der marxistischen Analyse aus, die die „moderne Überflussgesellschaft“ und die Integration der ArbeiterInnen in den USA des Nachkriegsbooms nicht hinreichend erklären könne. Sie sehen den Grund dafür darin, dass man im Wesentlichen Marx nur zitiere, der den Kapitalismus und seine Bewegungsgesetze in einer ganz anderen Epoche analysiert habe. Hilferding und Lenin haben zwar mit dem Finanzkapital- und Imperialismusbegriff Korrekturen angebracht, ohne jedoch die grundlegend neuen Bewegungsmuster, vor allem was die langfristigen Akkumulationsgesetze wie die Tendenz zur Krise, betrifft. „Wir halten es an der Zeit, mit dieser Situation aufzuräumen, und zwar rücksichtslos und radikal“ [xix]. Während Marx aus dem Konkurrenzkampf der Kapitale eine Tendenz zum Fall der Profitrate, zur periodischen Entstehung großer Arbeitslosenheere und zu Zusammenbruchskrisen abgeleitet habe, würde dies so für das Zeitalter des Monopolkapitals nicht mehr gelten.

Das Monopolkapital wird nicht mehr durch die Preisbewegungen auf den Märkten bestimmt, sondern diktiert die Preise auf den Märkten in seinem Interesse. Daraus würden aber neue Widersprüche erwachsen: Baran/Sweezy ersetzen Marx‘ Mehrwertbegriff (der sich auf Gewinneinkommen wie Profit, Rente und Zins beziehen würde) durch den „Surplus“ (den sie als Überschuss der gesellschaftlichen Produktion gegenüber den Produktionskosten definieren). Das Grundgesetz des Monopolkapitalismus sei nicht mehr der Fall der Profitrate, sondern eine Tendenz zur ständigen Steigerung des Surplus (durch die monopolkapitalistisch kontrollierte beständige Erhöhung der Arbeitsproduktivität). Da gleichzeitig die Profite einen schrumpfenden Teil dieses Surplus ausmachten, bestehe eine Tendenz zur Stagnation. Es entstünde der Wiederspruch zwischen dem tatsächlich realisierten und dem potentiell möglichen Surplus. Das Wachstum des Monopolkapitals hat unter den Bedingungen der Monopolpreise ein ständiges Problem mit der „effektiven Nachfrage“, was zu einem permanenten Kampf um die Realisierung des Surplus führe. Die Folge wären eine ungeheure Ausdehnung unproduktiver Arbeit, von Werbe- und Vertriebsmechanismen, der Rüstungsindustrie und der Staatstätigkeit.

Baran/Sweezy betonen an mehreren Stellen die wesentliche Rolle der Hierarchie von Ländern im System der Enteignung/Aneignung von Surplus. Darauf bezieht sich Frank wesentlich, wenn er in der monopolistischen Struktur der Weltwirtschaft den Hauptgrund für die Unterentwicklung in der Peripherie sieht: Die Aneignung von Surplus aus der Peripherie ist den Realisierungsbedingungen der großen zentralen Monopole untergeordnet. Von daher ist der Widerspruch von tatsächlicher und potentieller Surplusproduktion in der Peripherie besonders ausgeprägt. Frank zeigt an der Wirtschaftsgeschichte Chiles, wie an verschiedenen Punkten (z. B. dem Salpeterboom) eine eigenständige Industrialisierungsdynamik hätte entstehen können, deren Potential jedoch durch die monopolitischen Interessen systematisch unterbunden wurde. „Deshalb kann man essentiell die Nichtrealisierbarkeit und das Nicht-zur-Verfügung-Stehen von ‚potentiellem‘ wirtschaftlichem Surplus für Investitionszwecke der Monopolstruktur des Kapitalismus zuschreiben“ [xx]. Die Konsequenz für die Peripherie ist daher immer schon eine stagnative Gesamtentwicklung bei gleichzeitiger Konzentration auf die Entwicklung derjenigen Sektoren, die für die Surplusrealisierung der übergeordneten Metropolenökonomien wichtig sind.

„Monopolkapitalismus“ versus marxistische Krisentheorie

Das Erscheinen von Baran/Sweezys Revision der Marx‘schen Kapitaltheorie blieb nicht ohne Kritik von Seiten „orthodoxer“ MarxistInnen wie etwa Ernest Mandel oder Robert Brenner. Eine der treffendsten und brillantesten Kritiken jedoch ist Paul Matticks [xxi] „Marxismus und ‚Monopolkapital‘“, die 1967 erschien [xxii]. Matticks Kritik, die zugleich eine Verteidigung einer werttheoretisch begründeten Krisen- und Klassenkampftheorie ist, kann stellvertretend für eine immer klarer werdende Auseinanderentwicklung im „Neomarxismus“ nach 1968 gesehen werden: einerseits Baran/Sweezy, wo die Behauptung, dass die von Marx im „Kapital“ entwickelte Analyse für den „Spätkapitalismus“ nicht mehr gelte, dazu führt, diese durch eine Variante des Neo-Keynesianismus in der Ökonomie und von Subalterne-Theorien in der Klassenanalyse zu ersetzen; andererseits Mattick, wo eine sehr viel strengere Ableitung marxistischer Krisen- und Klassentheorie aus den zugrundeliegenden Analysen von Wertbestimmungen zu einer methodisch sehr viel anspruchsvolleren Rekonstruktion der Marx’schen Krisentheorie führte. Während die „Spätkapitalismus“-Theorien im akademischen Marxismus immer mehr dominierten, waren „Wertkritik“ und „fundamentalistischer“ Rückbezug auf die Marx’sche Krisentheorie Ausgangspunkt für eine Wiederaneignung der Kritik der politischen Ökonomie für einige Organisationen der radikalen Linken – auch in unserer Theorietradition.

Die Auseinandersetzung zwischen Baran/Sweezy und Mattick geht aus von der Frage einer marxistischen Bestimmung des Monopolbegriffs. Baran/Sweezy formulieren diesen Begriff im Sinne der bürgerlichen politischen Ökonomie als reine Marktdominanz, d. h. durch Elemente wie Marktbeherrschung oder der Möglichkeit des Monopols, die Preise für ihre Produkte zu diktieren. Dies würde die Preisbestimmung vom Wert lösen und damit Grundkategorien wie Einkommen, Gewinne und effektive Nachfrage von den Wertbildungsprozessen in der Produktion immer mehr ablösen. Mattick dagegen betont, dass der Ausgangspunkt bei Marx die Analyse der Wertakkumulation des Gesamtkapitals ist, ganz gleich wie dieses in den Marktsegmenten in mehr oder weniger konkurrierende Teile zerfällt. Solange das Kapital-Lohnarbeitsverhältnis [xxiii] besteht, wird die Akkumulation des Gesamtkapitals durch die Bestrebung zur Ersparung von Arbeit, durch den Zwang zur Produktivitätssteigerung geprägt, der die Dynamik der Wertbestimmung in Gang setzt. Die Umverteilung des Mehrwerts zu Gunsten der jeweils produktivsten Kapitale verändert immer wieder die an der Oberfläche des Marktes scheinbar feststehenden Relationen zwischen den Kapitalen und macht so auch jedes „Marktmonopol“ zu einer räumlich und zeitlich relativen Erscheinung. In dieser Sicht wird das Monopol zu einer widersprüchlichen Erscheinung: Es ergibt sich aus dem Akkumulationsprozess als Zentralisierungs- und Konzentrationstendenz, die zugleich die Konkurrenz auf eine immer höhere und schärfere Ebene hebt. Große Unternehmen werden zeitweise für bestimmte Regionen marktbeherrschend, um morgen aufgespalten zu werden und in einer Kette noch größerer Unternehmen aufzugehen. Insofern besteht Mattick darauf, dass Marx sehr wohl eine Theorie des kapitalistischen Monopols hatte, allerdings sei seine „Theorie des Kapitalwettbewerbs (…) zugleich eine Theorie des Monopols; das Monopol in diesem Sinne bleibt immer im Wettbewerb, denn ein Konkurrenzkapitalismus ohne Wettbewerb würde das Ende der Marktbeziehungen bedeuten, die den Privatkapitalismus am Leben erhalten“ [xxiv]. Der Monopolprofit ist so nicht einfach ein willkürlicher Aufschlag auf die Produktionskosten, genauso wenig wie „die Konkurrenz“ einen „marktgerechten“ Profit schafft. Vielmehr ist es ein gesamtgesellschaftlicher Ausgleichprozess zwischen allen Kapitalen, der zu einer Aufteilung des Gesamtmehrwerts zwischen den Sektoren führt – bedingt durch die Akkumulationsbewegung, die über Investitionen, Beschäftigungsnachfrage, Produktivitätsveränderungen etc. und ihre Rahmenbedingungen (z. B. mehr oder weniger „Monopolisierung“) erst die Marktverhältnisse (z. B. Angebot und Nachfrage, Marktbeherrschung) schafft. Daher ist auch bei stärkerer Monopolisierung bestimmter Sektoren, der geschaffene Gesamtwert und damit der Wertbildungsprozess als Ganzes, die Grundlage und Grenze für jegliche Preisbildung. Der Monopolpreis kann sich in diesem Kontext nicht von seiner Grundlage im Arbeitswert lösen – er führt nur zu einer Umverteilung des Mehrwerts, der notwendigerweise zu Reaktionen der anderen Kapitalsektoren führen muss. Marx spricht hier von einer „lokalen Störung“, die im Gesamtprozess ausgeglichen wird, wie bei der Entstehung der Grundrente, hier als Monopolrente [xxv].

Die Dynamik der der Kapitalakkumulation ergibt sich bei Marx nicht aus der Verteilung von Gewinneinkommen, sondern durch die Wertzusammensetzung des Kapitals und ihre Veränderung. In dieser spiegelt es sich als gesellschaftliches Verhältnis wider, nicht in der Bildung der Preise am Markt. Bei Baran/Sweezy dagegen wird der Monopolpreis zu einer Schranke der Akkumulation, da es zu einer Differenz von „effektiver Nachfrage“ und dem Absatz der möglichen Produktionskapazitäten komme. Tatsächlich kommt es aber dem Kapital nicht auf den Absatz der Produktmasse an, sondern um die Realisierung des darin verkörperten Mehrwerts. Dies kann z. B. durch die Senkung der notwendigen Arbeitszeit (Kosten der Reproduktion der Ware Arbeitskraft) oder Steigerung der Nachfrage nach Investitionsgütern auch unter Bedingungen von Masseneinkommen geschehen, die hinter der Entwicklung der Monopolpreise zurückbleiben. Auch ein von großen Konzernen geprägter Kapitalismus entgeht daher nicht dem Zwang zu beständiger Steigerung der Arbeitsproduktivität – und muss daher aber auch nicht in die Stagnation verfallen, die Baran/Sweezy ihm konstatieren.

Dabei bedeutet Produktivitätssteigerung im Kapitalismus immer Ersparung der Anwendung von lebendiger Arbeit durch Einsatz von „kostensparender“ Produktionstechnologie. Daher geht mit der Produktivkraftsteigerung im Kapitalismus, die aus dem Zwang zur Verwertung und Vermehrung des Mehrwerts resultiert, zweierlei hervor: einerseits eine relative Abnahme der in der Produktion angewandten Arbeitskraft gegenüber einem dabei gleichzeitig steigenden Kapitaleinsatz. Während diejenigen, die diese Innovationen zuerst anwenden, dabei große Gewinne machen können, führt dies durch die steigende organische Zusammensetzung des Kapitals zu einer Tendenz zum Fall der Profitrate. Da die Produktivitätssteigerung aber zugleich auch die Ausdehnung der Produktion ermöglicht, kann diese Tendenz durch Steigerung der absoluten Masse an realisierbarem Mehrwert ausgeglichen werden. Produktivitätssteigerungen, relative Zunahme der Kapitalkosten, daher relatives Fallen der Profitrate, gehen dabei einher mit Ausdehnung der Produktion, Steigerung der Beschäftigung (wenn auch wertmäßig mit geringerer Steigerung als das konstante Kapital), Anwachsen der Profitmasse und so in der gewöhnlichen Akkumulationsbewegung eine widersprüchliche Verbindung ein – relatives Fallen der Profitrate bei Steigerung der Profitmasse.

Mattick weist zu Recht darauf hin, dass Baran/Sweezy diesen Doppelcharakter des Marx’schen Akkumulationsgesetzes verkennen, wenn sie meinen, Marx‘ Gesetz vom Profitratenfall durch das Gesetz des „steigenden Surplus“ ersetzen zu können. Marx spricht dagegen vom „zwieschlächtige(n) Gesetz der aus denselben Ursachen entspringenden Abnahme der Profitrate und gleichzeitigen Zunahme der absoluten Profitmasse“ [xxvi]. Dies ist eine Gesetzmäßigkeit, die sich nicht aus den Preisbestimmungen auf den Güter- und Kapitalmärkten ergibt, sondern aus dem Grundcharakter der kapitalistischen Produktion als Ausbeutungsverhältnis, wie es sich in der kapitalistischen Form der Steigerung der Arbeitsproduktivität ausdrückt. Die Konkurrenz der Kapitale (neben der Auseinandersetzung von Kapital und Lohnarbeit) ist eine Form, die Zwänge dieser Gesetzmäßigkeit durchzusetzen, z. B. durch Werttransfer hin zu produktiverem Kapital. Tatsächlich sind aber auch „Monopole“ im Kapitalismus, also sehr große, konzentrierte Kapitale mit gewisser Marktbeherrschung, nicht in der Lage, diesen Mechanismen langfristig auszuweichen: Ob in den Innenbeziehungen (z. B. verschiedene Zulieferbereiche, konkurrierende Abteilungen) oder in der Marktumgebung (andere große Konzerne, nicht-monopolisierte Sektoren) können produktivere Kapitale den sowieso vorhandenen Zwang zur Produktivitätssteigerung durchsetzen, da sonst auf lange Sicht die marktbeherrschende Stellung in Gefahr zu kommen droht.

Der Punkt ist nicht, dass trotz aller Probleme der Untergrabung der Profitrate auf lange Sicht, wie sie Marx analysiert, nicht zugleich eine beständige Ausdehnung von Ausbeutung und Mehrwertaneignung stattfinden kann. Das Entscheidende, das Marx in dieser Analyse erkannt hat, ist vielmehr, dass diese widersprüchliche Bewegung immer wieder an eine Schranke kommt, in der die Ausdehnung des Mehrwerts nicht mehr ausreicht, um die relativ sinkende Profitratenbewegung auszugleichen, dass also an einem bestimmten, nicht vorhersehbaren Punkt die Akkumulationsbewegung den tatsächlich synchronen Fall von Profitmassen hervorbringt – und daher in ihre Krisenphase eintritt. Das von Baran/Sweezy dargelegte Modell der durch Staat und Monopole modifizierten Akkumulation als permanente Stagnation ist daher nichts anderes als ein grundlegender Bruch mit der Marx’schen Analyse von den aus dem kapitalistischen Produktionsprozess herrührenden stürmischen Auf- und Abwärtsbewegungen der wirtschaftlichen Entwicklung und ihres grundlegend krisenhaften Charakters. Baran/Sweezy behaupten eine angeblich immer mehr stagnierende Kapitalakkumulation in den produktiven Sphären z. B. der Industrie, die im „Monopolkapitalismus“ durch eine rein monetäre Akkumulation nicht-produktiver, „verschwenderischer“ Ersatzsegmente (Rüstung, Werbung, Staat …) ersetzt würde, die immer mehr „Surplus“ hervorbringen würden. Ihre Akkumulationstheorie ist daher logisch mit der Abkehr von der Wertanalyse verbunden. Nur damit kann auch die scheinbar terminologische Ersetzung des Mehrwertbegriffs durch den des Surplus verstanden werden.

Mattick weist zu Recht darauf hin, dass der angeblich präzisere Begriff des „Surplus“ bei Baran/Sweezy eine Vermischung mehrere Ebenen der Analyse ist: Bei Marx ist der Mehrwert auf der Ebene des Gesamtkapitals das Ergebnis des Verwertungsprozesses bestehenden variablen und konstanten Kapitals. Auf der Ebene des Zirkulationsprozesses geht eine Vielzahl von wirtschaftlichen Aktivitäten in die Realisierung des Mehrwerts ein, die große Teiledavon auch auf nicht-produktive Wirtschaftssektoren verteilen. Erst auf der Ebene des Einzelkapitals bzw. des Grundeigentums, des Staates etc. erscheint der Mehrwert dann als Geldeinkommen in Form von Profit, Zins, Grundrente, Steue etc. Die Behauptung von Baran/Sweezy, bei Marx wäre der Mehrwert im Wesentlichen Profit und Zins, der Surplus dagegen umfasse auch Staatseinkommen und Einkommen für unproduktive Arbeiten, geht an einer Analyse des Mehrwerts und seiner Realisierung/Verteilung vorbei. Sie dient offensichtlich der theoretischen Begründung für ein angeblich jenseits des Produktionsprozesses zu betrachtendes „Wertprodukt“ – so wie die bürgerlichen Kategorien von „Sozialprodukt“ und „Nationaleinkommen“ die eigentliche Wertbildung verschleiern. Die Tatsache, dass in den imperialistischen Ländern ein wachsender Teil des Sozialprodukts auf unproduktive (z. B. Finanzsektor) und öffentliche Sektoren entfällt, ändert nichts an der Tatsache, dass deren Einkommensquellen letztlich nur auf einer Umverteilung des Gesamtmehrwerts beruhen können, der in den (im kapitalistischen Sinn) produktiven Sektoren der Ökonomie entsteht. Baran/Sweezy folgen mit ihrer Surplustheorie im Wesentlichen dem Schein der Marktoberfläche, der auch die bürgerliche Ökonomie aufsitzt.

Weder unproduktive Sektoren und Arbeiten durch Aufblähen von Staatsapparat, Rüstungsindustrie, Marketing etc. können langfristig die Probleme eines stagnierenden Produktionssektors lösen, noch kann es, wie Baran/Sweezy behaupten, ein Rückgriff auf Verschuldung, besonders der Staatsverschuldung. Dies verschiebt das Problem nur auf den Zwang, diese durch eine spätere Ausdehnung des Mehrwerts zu finanzieren. Die Ausdehnung von unproduktiven Sektoren und von „Verschwendung“ oder Staatsverschuldung wird daher (anders als Baran/Sweezy tatsächlich behaupten) nicht das Programm der herrschenden Klasse sein: „Alle sozialen Schichten, die vom Mehrwert leben, sind ebenso wie die Expansion des Kapitals als Kapital von diesem Mehrwert abhängig, der zwar durch die wachsende Arbeitsproduktivität noch so gesteigert werden kann, aber gleichzeitig abnimmt, weil der unrentable Sektor der Wirtschaft verhältnismäßig schneller wächst als der rentable“ [xxvii].

Das Problem im Kapitalismus bleibt daher, dass ab einem gewissen Punkt es gerade nicht so ist, dass „zu viel Mehrwert“ im Überfluss vorhanden ist, sondern dass das Kapital immer wieder an seine eigene Grenze stößt: dass Mehrwert fehlt, der zur Verwertung von produktivem Kapital eingesetzt werden kann; dass vielmehr Kapital in großer Masse in Bereichen festsitzt, die angesichts des tendenziellen Falls der Profitrate nicht mehr genug Profitmasse für profitable Anlage abwerfen. Daher der beständige Zwang im Rahmen der Dynamik der Kapitalakkumulation zur Erhöhung der Ausbeutung (der Mehrwertrate), zur Vernichtung von Kapital, Freisetzung von Arbeitskraft, Erschließung neuer Akkumulationsmöglichkeiten (z. B. durch Kapitalexport).

Für die Weltwirtschaft als Ganzes bedeutet dies, dass nicht Monopolisierung und Surplus-Überfluss das Hindernis für Entwicklung sind, sondern:

- Einerseits ist Entwicklung immer davon abhängig, ob bei gegebener Zusammensetzung des Kapitals und gegebener Arbeitsproduktivität genug Kapital (Mehrwert) vorhanden ist, um Kapitalexpansion zu ermöglichen: „Wenn man die Welt als Ganzes betrachtet, liegt es jedoch auf der Hand, dass sie nicht an Überschuss, sondern an Knappheit leidet. Der potentielle Surplus des Monopolkapitals wird mehr als ausgeglichen durch den effektiven Mangel an allem in den kapitalschwachen Ländern. Die Überproduktion an Kapital in einem Teil der Welt steht der Unterkapitalisierung in dem anderen gegenüber. Wenn man den Kapitalismus als ganzes, als ein Weltmarktsystem, betrachtet, verschwindet der Surplus; statt dessen findet sich ein großer Mangel an Mehrwert“ [xxviii].

- Der Kapitalexport wirkt einerseits dem Fall der Profitrate in den Metropolen entgegen, als er Produktion in Länder mit geringerer organischer Zusammensetzung des Kapitals verlagert und andererseits wirkt er dem Kapitalmangel in den peripheren Ländern entgegen. Dies bedeutet aber gleichzeitig eine Verfestigung der Verhältnisse unterschiedlicher Arbeitsproduktivität, eine von den Verwertungsinteressen des Zentrums abhängige Entwicklung wie auch einen Werttransfer in die Region mit höherer Arbeitsproduktivität. Durch die weltweit geringere als mögliche Gesamtproduktivität wird auch der Mehrwert weniger als möglich ausgedehnt und damit der Knappheit, insbesondere an relativem Mehrwert, zu wenig entgegengewirkt. Der Zwang zur Erhöhung des absoluten Mehrwerts (Arbeitszeit, -intensität …) in der Peripherie bleibt bestehen.

- Schließlich ist der Akkumulationsprozess „gleichzeitig ein Prozess der Kapitalkonzentration, der ebenso das Weltkapital auf wenige Länder wie in jedem einzelnen Land in die Hände von immer weniger Leuten zu konzentrieren sucht. Denn allein die Wertexpansion des vorhandenen Kapitals zählt, nicht dessen räumliche Ausdehnung“ [xxix]. Die untergeordnete Funktion der räumlichen Ausdehnung führt dazu, dass Monopolisierung vor allem auch die Einteilung der Welt in Regionen mit unterschiedlicher organischer Zusammensetzung des Kapitals bedeutet. Dies wiederum bedeutet, dass die Schranken der Kapitalexpansion durch Überakkumulation langsamer erreicht werden – die Hinauszögerung der Krise wird mit Unterentwicklung der Peripherie erkauft.

So ungenügend die Monopoltheorie von Baran/Sweezy (und im Gefolge von Frank) auch war, so politisch folgenreich war sie doch innerhalb der „Neuen Linken“. Während Matticks werttheoretische Ableitung des Monopolkapitalismus diesen weiterhin elementar durch den Widerspruch von Kapital und Lohnarbeit auch auf Weltebene bestimmt versteht, sind die zentralen Widersprüche bei Baran/Sweezy und Frank diejenigen zwischen den monopolistischen ProfiteurInnen der tatsächlichen Surplusrealisierung (Monopole, Staat, unproduktive Schichten, weite Teile der ArbeiterInnenklasse der Metropolen) und denjenigen, denen die Versprechungen der potentiellen Surplusproduktion vorenthalten werden. Dies sind verschiedenste „periphere“ Schichten und Regionen. In den imperialistischen Ländern zählen Baran/Sweezy vor allem die rassistisch Unterdrückten, die Randschichten in den großen Städten und die durch die Überflussgesellschaften krank Gemachten auf. In der peripheren Welt sind große Teile der Bevölkerung dagegen als Ganzes von der Unterentwicklung des Surplus betroffen, die von den Monopolen aufgezwungen wird. Die proletarische Weltrevolution als politische Perspektive wird also durch die Perspektive des „Aufstands der Peripherie“ ersetzt. Mit der Dependenztheorie einher ging die Auffassung eines einheitlichen Blocks der „Dritten Welt“ (oder auch „Trikont“, da sie vor allem auf Asien, Afrika und Lateinamerika bezogen wurde), der einerseits durch gleiche Abhängigkeitsökonomien gekennzeichnet sei, andererseits aber auch überall einen dagegen gerichteten revolutionären Prozess, die Trikont-Bewegung, begonnen hätte.

Wenige Jahre später wurde offensichtlich, dass weder der imperialistische Block so krisenfrei und frei von breiteren (nicht nur periphere Schichten betreffenden) gesellschaftlichen Widersprüchen war noch dass die Krisen- und Entwicklungsverläufe der „3. Welt“ so einheitlich waren, wie angenommen. Zusätzlich bewahrheitete sich auch nicht die Hoffnung der meisten Dependencia-AnhängerInnen, dass dem Beispiel Kubas (und später Vietnams) eine Welle von Revolutionen folgen würde, die die politische Macht des Monopolkapitalismus brechen und die Sowjetunion (oder China) zum Vorbild ihrer Entwicklung machen würde (wie kritisch auch immer der Bezug auf diese „Modelle“ war). Aus der Dependencia-Theorie erwuchsen weder eine klare revolutionäre Strategie zur Überwindung der kapitalistischen Verhältnisse vor Ort noch einheitliche wirtschaftliche Forderungen im unmittelbaren Kampf noch eine internationalistische Strategie jenseits der Hoffnung auf Unterstützung durch die stalinistischen Staaten. Deren Bezug auf die Trikont-Bewegungen war jedoch längst im Rahmen der „friedlichen Koexistenz“ fern jeder Perspektive eines zu unterstützenden weltrevolutionären Prozesses (selbst kontinental beschränkt) beerdigt worden.

In den folgenden Abschnitten werden wir daher den Anregungen von Mattick zur Analyse der Akkumulationsbewegung des Kapitals auf Weltmarktebene folgen, wie er sie in Abgrenzung zu Dependenz- und Monopolkapitalismustheorie entwickelt hat. Dies beginnt mit der Frage der Wertzusammensetzung des Kapitals auf Weltebene, ihrer Auswirkung auf die globale Akkumulationsbewegung, um zu den Modifikationen des „doppelgesichtigen Gesetzes“ von relativem Profitratenfall und Ausdehnung der Profitmasse auf Weltebene zu gelangen. Insbesondere wird sich zeigen, dass die Akkumulations- und Krisenbewegung des globalen Kapitals zu sehr unterschiedlichen „Entwicklungsmodellen“ („ungleichzeitige und kombinierte Entwicklung“) und einer spezifischen Verteilung von Krisentendenzen zwischen Peripherie und Metropolen führt. Auf dieser Grundlage lässt sich auch die Frage der Wirkungsweise und Modifikation des Wertgesetzes im globalisierten Kapitalismus konkreter fassen, insbesondere in der kritischen Auseinandersetzung mit der Theorie des „ungleichen Tausches“. Auf dieser Grundlage wird sich erweisen, dass das Verständnis des modernen „dekolonialisierten“ Imperialismus weiterhin auf der Grundlage der Marx’schen Akkumulations- und Krisentheorie sehr viel besser gewonnen werden kann als durch Revisionen rund um „Spätkapitalismus-“, „Monpolkapitalismus“- oder Theorien des „ungleichen Tausches“ (heute: „imperiale Lebensweise“) oder „Postkolonialismus“.

Das globale Kapital nach dem Ende der Kolonialreiche

Wir beginnen mit einer mehr statistisch ausgerichteten Analyse der weltweiten Kapitalzusammensetzung. Für statistische Berechnungen gut geeignet sind die „Extended Penn World Tables“, von denen aus Zeitreihen (bis in die 1960er Jahre) zu 31 Indikatoren für 176 Länder abgerufen werden können [xxx]. Sie werden unter anderem von Michael Roberts in seinem stets lesenswerten Blog zur Lage des globalen Kapitalismus verwendet [xxxi].

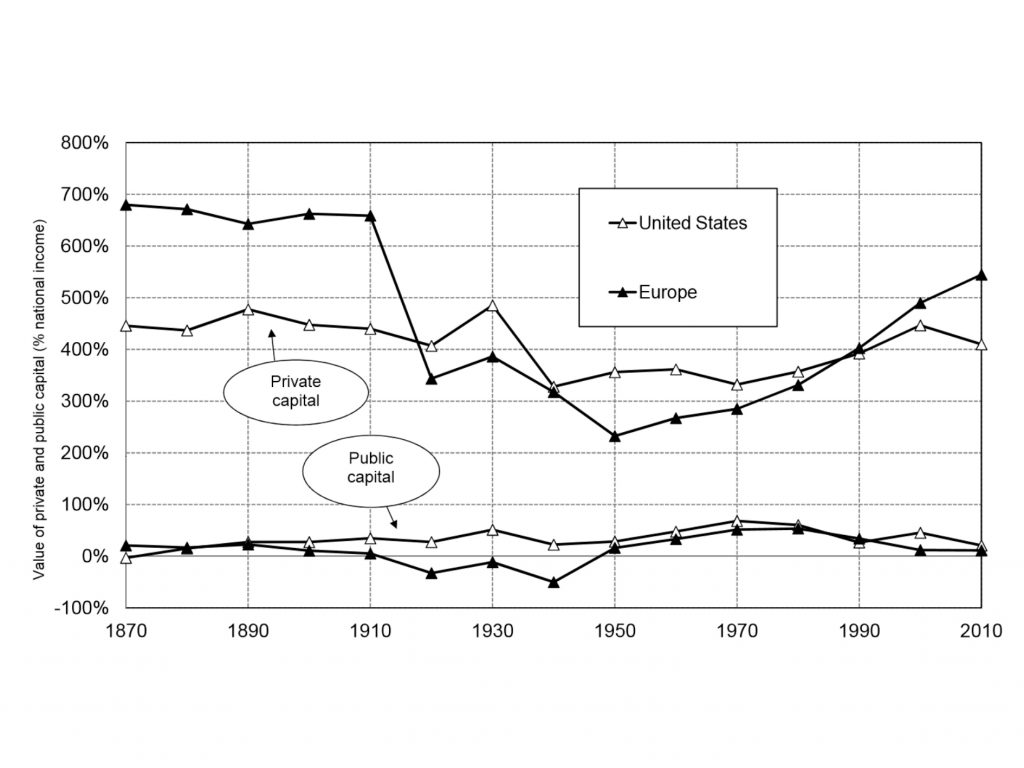

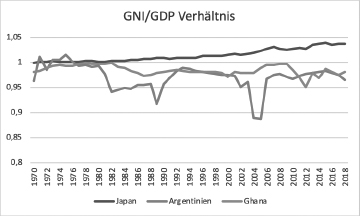

Einen guten Überblick über das Problem der unterschiedlichen Kapitalisierung gibt zunächst das von Piketty so zentral benutzte Kapital/Einkommensverhältnis, d. h. die langfristige Entwicklung des Verhältnisses von „Vermögen“ (auf Ebene der Nationalökonomien ein Amalgam aus Anlagevermögen, Grundbesitz, Finanzvermögen) zum Nationaleinkommen (das Bruttoinlandsprodukt – Einkommen der AusländerInnen im Inland + Einkommen der InländerInnen im Ausland = Bruttonationaleinkommen abzüglich der Abschreibungen = (Netto-)Nationaleinkommen). Diese Verhältniszahl entspricht also etwa der an Jahren, die in einer Nationalökonomie gearbeitet werden müssten, um das bestehende Vermögen zu erzeugen. Es ist also ein Maßstab für das angehäufte Kapital. Auffällig ist einerseits, dass in den „reichen Ländern“ trotz langfristig sinkenden BIP-Wachstums, die Vermögen trotzdem ungebremst wachsen, was zu einem säkularen, langfristigen Anstieg des Kapital/Einkommens-Verhältnisses führt (Abbildung 2).

Das BIP, Bruttoinlandsprodukt (englisch: Gross Domestic Product; GDP), gibt den Gesamtwert aller Güter, d. h. Waren und Dienstleistungen an, die während eines Jahres innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft als Endprodukte hergestellt wurden, nach Abzug aller Vorleistungen. Als Vorleistungen gelten in der Wirtschaftswissenschaft die im Produktionsprozess verbrauchten, verarbeiteten oder umgewandelten Güter und Dienstleistungen (vgl. Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen – ESVG). Die Vorleistungen unterscheiden sich von den Investitionen dadurch, dass ein Investitionsgut über mehrere Abrechnungsperioden hinweg im Produktionsprozess eingesetzt und allmählich abgeschrieben wird.

Abbildung 2: Kapital/Einkommensentwicklung Europa und USA 1870-2010 [xxxii]

Auffällig ist der schwere Einschnitt in die europäische Kapitalentwicklung nach dem 1. Weltkrieg und dem Ende des direkten Kolonialismus, der sich auch in einer realen Staatsverschuldung (Staatsschulden gegenüber dem Staatsvermögen) ausgedrückt hat. Seither haben sich die europäische und US-amerikanische Wirtschaft wieder auf ein Niveau hochbewegt, wo die Vermögen das Nationaleinkommen um das 4- bis 6-Fache übersteigen. Um das angehäufte Kapital zu verwerten (EigentümerInnen erwarten eine Mindestkapitalrendite von 4 – 5 % auf ihre Vermögensgegenstände als „Kapitaleinkommen“), muss ein beträchtlicher Teil des jedes Jahr neu geschaffenen Werts wieder akkumuliert werden (zumeist über 10 % des BIP). So wächst die Masse des akkumulierten Mehrwerts auch trotz sinkenden Wachstums der Gesamtproduktion immer weiter. Wie Piketty zeigt, ist dies notwendig mit einem Wachsen des Anteils der Kapitaleinkommen am Nationaleinkommen (d. h. Sinken der „Lohnquote“) und einer wachsenden Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen verbunden, die zu einer immer extremeren Konzentration des Reichtums auch in den „reichen Ländern“ führt.

In unserem Zusammenhang ist interessant, wie sich diese Entwicklung weltweit jenseits der traditionellen Industrieländer darstellt. Hier kann man insbesondere auf die Daten des „Global Wealth Reports“ [xxxiii] der Credit Swiss zurückgreifen. Hier wird beispielsweise für das „zukunftsträchtige“ Brasilien für 2012 ein Gesamtvermögen von 3,3 Billionen US-Dollar ausgewiesen – zum Vergleich: für Frankreich mit etwa einem Drittel der Bevölkerung sind es im selben Jahr über 12 Billionen. Dem steht in Brasilien 2012 ein Nationaleinkommen von 3 Billionen (in internationaler Kaufkraftparität) gegenüber, in Frankreich jedoch eines von 2,7. Während Frankreich also eine Kapital/Einkommensrelation (KER) von etwa 5 erreicht, liegt sie in Brasilien gerade mal bei über 1! Noch extremer stellt es sich in Indien dar, das trotz seiner Milliardenbevölkerung ebenso nur ein Vermögen von 3,2 Billionen US-Dollar meldet, aber sogar ein Nationaleinkommen von über 6,1 Billionen. Erst 2019 wurde in Indien ein KER von 1 erreicht (bei 12 Billionen Vermögen). In Brasilien dagegen wuchsen im Vergleich die Vermögen nur auf 3,5 Billionen (Frankreich 13,7), während das Nationaleinkommen bei 3,2 stagnierte. Dieses geringe Kapital/Einkommensverhältnis ist für viele Länder außerhalb der „reichen“ typisch, was dazu führt, dass die „capital formation“ (d. h. die Kapitalakkumulation) aus „inländischen Quellen“ auf sehr viel geringerem Niveau vor sich geht, wenn auch mit zumeist höherem Anteil am BIP.

Insgesamt ist diese „Unterkapitalisierung“ im „globalen Süden“ (auch wenn Australien und Neuseeland auf der Südhalbkugel liegen) letztlich auch sehr deutlich auf der Weltkarte der Vermögensverteilung zu sehen.

Abbildung 3: Globale Vermögensverteilung [xxxiv]

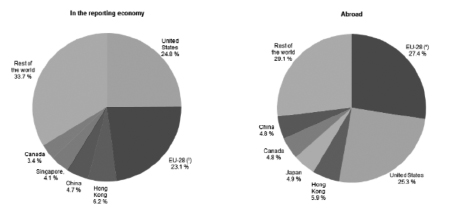

Noch deutlicher wird dies, wenn man den regionalen Anteil der Vermögen am Weltgesamtvermögen betrachtet. Während die „klassischen“ imperialistischen Länder in Nordamerika, Europa, Japan und auf der Südhalbkugel (Australien, Neuseeland) nur noch ein Viertel der Weltbevölkerung beherbergen, konzentrieren sie aktuell weiterhin 70 % des weltweiten Kapitals. Rechnet man noch die fast 20 % Anteil von China und Russland hinzu, so wird deutlich, wie wenig Kapital im Vergleich in der nicht-imperialistischen Welt zur Verfügung steht. Dazu kommt, dass das vorhandene Vermögen in den ärmeren Ländern auch noch extrem ungleich verteilt, d. h. jeweils unter der Kontrolle einer sehr kleinen Oberschicht konzentriert ist (siehe die weltweiten Aufstellungen zum Gini-Indikator).

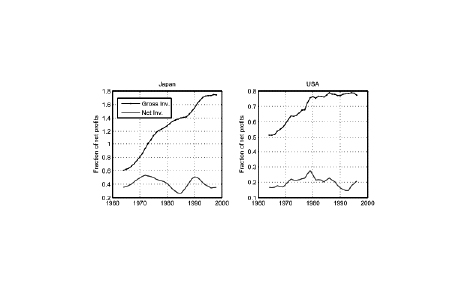

Für die Kapitalakkumulation, insofern sie Verwertung des bestehenden Kapitals bedeutet, ist jedoch nicht das Gesamtvermögen entscheidend, sondern der „Kapitalstock“, d. h. das in produktiver Weise in Anlagevermögen angelegte Kapital. Die Statistiken weisen seit den 1980er Jahren für die „reichen Länder“ ein weitaus langsameres Wachstum des Kapitalstocks als für das Vermögen insgesamt aus. Dagegen wächst der Anteil an Anlagen in „Finanzvermögen“ bzw. Immobilien. Da letzteres zumeist auch über Finanzagenturen läuft, kann man es unter „Finanzkapital“ zusammenfassen. Während z. B. in der BRD der Anteil des produktiven Anlagevermögens 1983 noch bei fast 60 % des Vermögens lag, lag er 2010 bei nur noch 48 % (Berechnung der Größe des Kapitalstocks mit Penn-Reihe und des Gesamtvermögens nach Piketty jeweils gemäß PPP von 2005).

In Ländern wie Brasilien dagegen ist bis heute das Kapital weit direkter mit der unmittelbaren Anlage verbunden, so dass der Kapitalstock 75 % des Vermögens entspricht. In vielen Ländern, wie Indien oder Indonesien, liegt auch noch der Anteil an „real property“, also vor allem Grund- und Boden, bei über 20 % des Vermögens. Insgesamt ist die Kategorie des „Finanzvermögens“ kritisch zu betrachten: Das Kapital verwandelt sich in seinem Verwertungsprozess beständig in die Formen von Waren-, Produktiv- und Geldkapital. Die Zirkulationsformen des Geldkapitals ermöglichen die Aneignung eines Teils des Profits in der Form des Zinses (G-G‘). Der Handel mit Anteilseigentum an Kapital wiederum erzeugt andere Formen der Aufteilung des Profits und die Entstehung eines Kapitalmarktes, der zinsähnliche Gewinne verspricht. Im „Finanzvermögen“ wird Zinskapital, Anteilseigentum und Kapitalmarktinvestition vermengt. Dies verschleiert die jeweilige Nähe zur unmittelbaren produktiven Anlagesphäre. Der gestiegene Anteil des Finanzvermögens am Kapital ist jeweils nur ein Indikator für die „Abstraktheit“ des Kapitals gegenüber der unmittelbaren Verwertungsebene bzw. seiner Beweglichkeit, was die Anlagesphären betrifft. Dass die peripheren Länder hier weitaus weniger „Finanzkapital“ aufweisen, ist eine deutliche Konkretisierung von Lenins Thesen zur Rolle des Finanzkapitals im Imperialismus. Es sind globale Akteure, wie BlackRock Inc. oder Allianz Global Investors (AGI), die weltweit „Finanzvermögen“ einsammeln, um mit ihren Anlagen in Anteilseigentum und auf den Kapital- und Anleihemärkten wesentlichen Einfluss auf alle wichtigen Unternehmen aber auch auf Staaten auszuüben. Es ist klar, dass alle diese Hauptagenturen des modernen Kapitalismus in den imperialistischen Zentren zu finden sind.

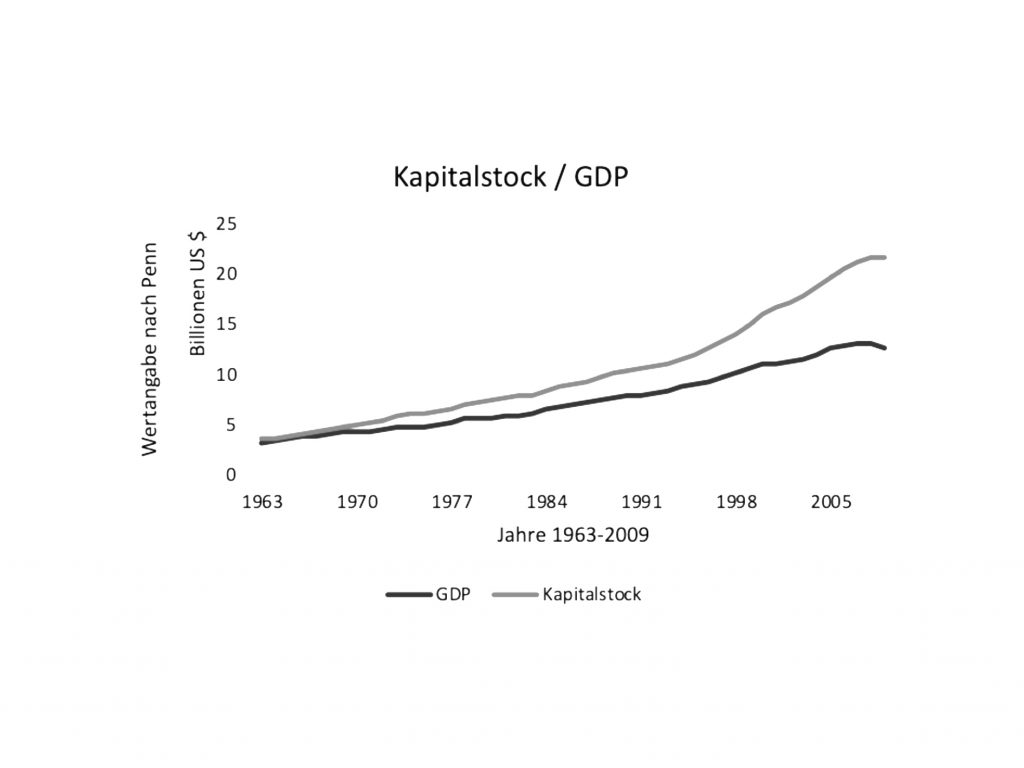

Als säkularer Trend ist zu beobachten, dass auch der Kapitalstock gegenüber dem BIP seit den 1960er Jahren begonnen hat, schneller zu steigen als das BIP, wenn auch nicht im selben Tempo wie das Gesamtvermögen. Hier die Entwicklung in den USA, die von einem Verhältnis von fast 1:1 zu einem Verhältnis 1:0,6 geführt hat (Abbildung 4):

Abbildung 4: Entwicklung BIP und Kapitalstock – USA [xxxv]

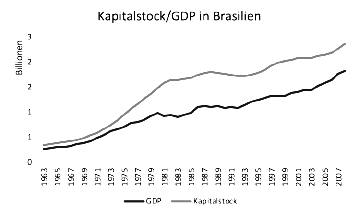

Dies heißt aber auch, dass immer mehr Anlagekapital notwendig ist, um noch eine weitere Steigerung des Gesamtprodukts hervorzubringen. Diese Tendenz zum Sinken der „Kapitalproduktivität“ ist in allen Industrieländern gleichermaßen ausgeprägt (auf derzeit etwa 60 %). In der Welt jenseits der alten Industrienationen jedoch finden sich sehr unterschiedliche Werte und Historien der Kapitalproduktivität. So folgte Brasilien in den 1960er/1970er Jahren (während der Industrialisierungspolitik der Militärdiktatur) dem Trend eines raschen Aufbaus des Kapitalstocks. Mit der Krise Ende der 1970er Jahre brachen sowohl das Wachstum des Kapitalstocks wie des BIP ein. Letzteres wuchs mit der Stabilisierung in den 1990er Jahren wieder, ohne im selben Tempo zum Aufbau des Kapitalstocks zu führen. Damit verbleibt in Brasilien die Kapitalproduktivität heute bei 75 % (siehe: Abbildung 5).

Abbildung 5: Entwicklung BIP und Kapitalstock in Brasilien [xxxvi]

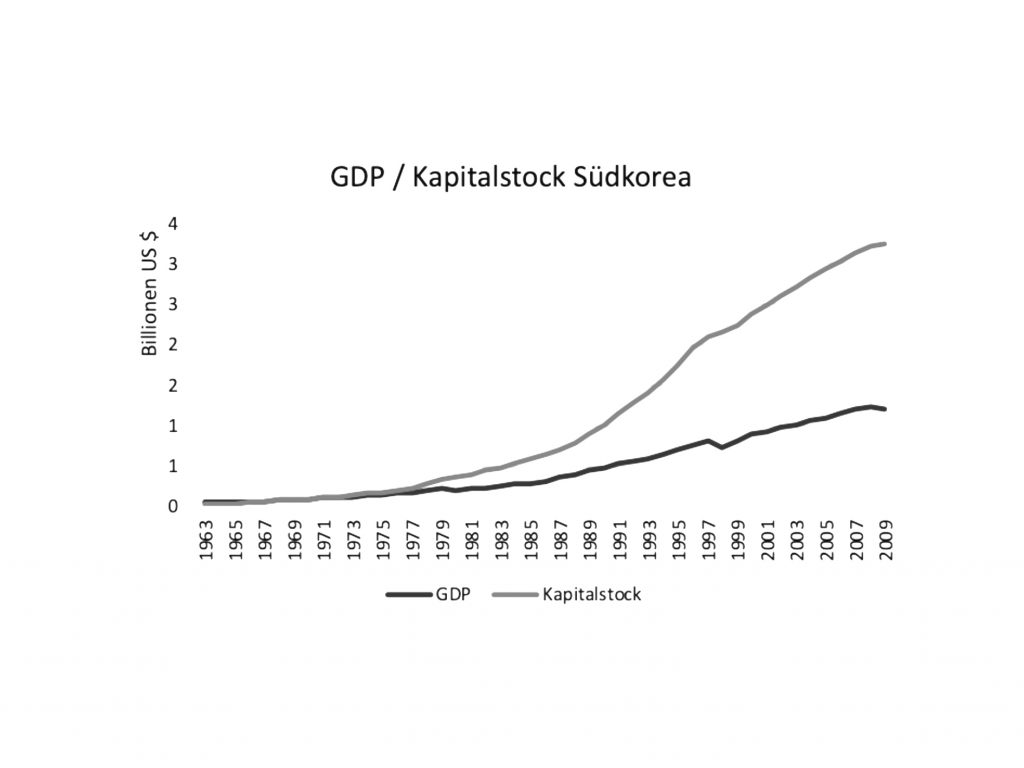

Abbildung 6: Verhältnis Kapitalstock zu BIP in Südkorea [xxxviii]

Betrachtet man andere Peripherieländer, so ergeben sich je nach den historischen Entwicklungen ganz unterschiedliche Kategorien in Bezug auf die Kapitalstockentwicklung. So gibt es in afrikanischen Ländern (südlich der Sahara) zumeist weiterhin eine Parallelentwicklung von Kapitalstock und BIP. So liegt die Kapitalproduktivität von Kenia heute noch bei 98 %, wenig geringer als in der Zeit kurz nach der Unabhängigkeit 1963. Ganz im Unterschied dazu die Entwicklung in Algerien: Insbesondere die Verstaatlichung der Erdöl- und Erdgasunternehmen aus französischem Besitz 1971[xxxvii] und die darauf aufgebaute „sozialistische“ Industrialisierungspolitik führte bis in die 1980er Jahre zu einem großen Kapitalstock, verglichen mit immer geringer werdendem wirtschaftlichen Wachstum. Daher sank schon in den 1970er Jahren die Kapitalproduktivität unter 50 %, um in den 1980er Jahren sogar unter 40 % zu fallen. Anders als in Lateinamerika konnten die Öl- und Gas-Einnahmen die damit verbundenen Probleme noch bis Ende der 1980er Jahre auffangen. Mit dem Sinken der Ölpreise Ende der 1980er Jahre brach eine schwere wirtschaftliche und in deren Gefolge auch politische Krise aus (Bürgerkrieg). Die von Bouteflika durchgesetzte „Befriedungspolitik“ beinhaltete in den 2000er Jahren eine gegen den heftigen Widerstand der Gewerkschaften durchgesetzte „Privatisierungspolitik“, die an den Kapitalabbau während der Krise anknüpfte und das Land stark für Auslandsinvestitionen öffnete. Damit wurde die Kapitalproduktivität auf heute wieder über 50 % gehoben.

Solche Geschichten wie für Algerien könnten für viele Länder erzählt werden, die auf der Grundlage des Exports ihres Rohstoffreichtums eine vor allem staatliche Industrialisierungspolitik betrieben haben. Eine ganz andere Entwicklung sehen wir in Ländern, die wenig Möglichkeiten hatten, ihre Industrialisierung auf Rohstoffexport zu begründen. Insbesondere die auf Export ausgerichteten „Entwicklungsdiktaturen“, die sich als Standorte für „Billiglohnfertigung“ den großen Konzernen des Zentrums anboten, folgten einem Muster, das sich wohl am extremsten in Südkorea zeigt:

Ohne Rohstoffbasis und geschwächt durch die Verheerungen des Koreakrieges war Südkorea in den 1950er Jahren am unteren Ende der Entwicklung und wurde seit den frühen 1960er Jahren durch eine brutale Militärdiktatur unter Park-Chung-hee regiert. Park begründete die südkoreanische Industriestruktur, die zugleich mit einer strikten Unterdrückung von ArbeiterInnenrechten verbunden war. Wie an der Entwicklung des Kapitalstocks zu erkennen ist, gab es jedoch erst nach der globalen Krise 1974 eine explosionsartige Änderung der Situation. Seither ist das Wachstum des Kapitalstocks gegenüber dem Wachstum des BIP entfesselt: Während das Verhältnis noch in den 1960er Jahren bei über 100 % lag, sank es 1996 erstmals unter 40 %. Erst die Asienkrise 1997 hat zu einer Verlangsamung im Tempo des Aufbaus des Kapitalstocks geführt. Heute liegt die Kapitalproduktivität Südkoreas bei etwa 36 %.

Hier bestätigt sich Matticks These, dass die Aufhebung von Akkumulationsschranken für das Kapital (die die „Globalisierungsperiode“ für viele, insbesondere asiatische, „Tigerstaaten“ mit sich gebracht hat) zugleich auch die Überakkumulation aus dem Zentrum in die Peripherie trägt – und damit auch die Überakkumulationskrise auf eine globalere Ebene hebt. Mit der Aufhebung der „Sphäre geringerer organischer Zusammensetzung des Kapitals“ für immer mehr Regionen der Welt, wird zugleich ein wichtiger krisenhemmender Faktor in der Weltakkumulation des Kapitals abgebaut. Häufigere Krisenanfälligkeit und Tendenz zu schnellerer Entwicklung von überregionalen zyklischen Abschwüngen sind ein Merkmal der Globalisierungsperiode seit Mitte der 1990er Jahre.

Was Südkorea betrifft, gibt es natürlich auf Grund der Kapitalisierung und der Weltbedeutung mehrerer ihrer großen Kapitale Argumente für den Aufstieg in den Klub des Imperialismus. Allerdings deutet schon die äußerst hohe Kapitalzusammensetzung (bzw. niedrige Kapitalproduktivität) darauf hin, dass es sich hierbei auch um eine andere Form der Abhängigkeit handelt. Viele der asiatischen Staaten, die einen ähnlich raschen Aufstieg in der Globalisierungsperiode durchgemacht haben, wie Malaysia oder Indonesien, haben eine ähnliche Entwicklung ihrer Kapitalproduktivität hinter sich (85 % auf 48 % bzw. 91 % auf 55 %), die sie über die üblichen Peripheriestaaten stellt. Diese Überkapitalisierung kann – neben Druck auf die Löhne –nur durch starkes Exportwachstum ausgeglichen werden. Das macht diese Länder abhängig von Welthandel und der Entwicklung in den zentralen Industrieländern (inklusive China). Jeder globale Einbruch führt dazu, dass die Folgen der Überakkumulation sofort gespürt werden. Dazu kommt, dass in der Globalisierungsperiode die kapitalistische Produktion stark entlang internationaler Produktionsketten von Komponenten und Dienstleistungen organisiert wurde. Dies hat eine „Wertschöpfungskette“ von den hochspezialisierten bis zu den niedrig bewerteten Tätigkeiten eingeführt, in denen der Großteil der „Wertschöpfung“ tatsächlich an der Spitze der Produktionsketten abgegriffen wird.

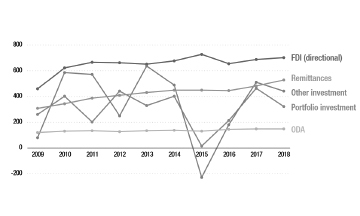

Globale Produktion als Produktions- und Aneignungsprozess von Mehrwert

Zu den globalen Wertschöpfungsketten („global value chains“; GVC) gibt es inzwischen umfangreiche Studien und statistische Indikatoren, die speziell auch als „Entwicklungsindikatoren“ dienen[xxxix]. Insgesamt ist in der Globalisierungsperiode der Anteil an GVCs am Welthandel stark gestiegen: Während der Anteil der nur im Inland produzierten und konsumierten Güter an der Weltproduktion von 85 % (1995) auf heute 80 % zurückgegangen ist, wuchs der traditionelle Exporthandel nur moderat – entscheidend war das Wachstum des Handels mit Zwischenprodukten oder produktionsbezogenen Dienstleistungen. Diese machen inzwischen zwei Drittel des Welthandels aus. Die GVCs reichen dabei von einfachen Zulieferproduktionen (nur 1-2 Grenzüberquerungen bis zum fertigen Produkt) bis zu komplexen Netzwerken von sehr vielen über viele Länder verstreuten AkteurInnen.

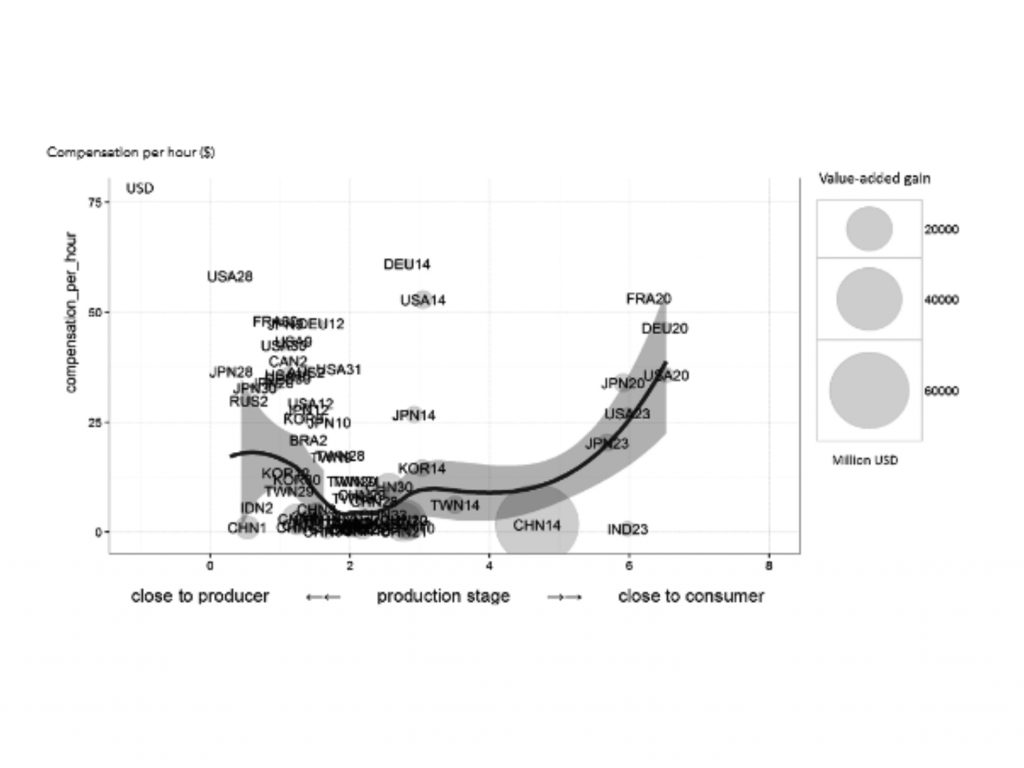

Die WTO hat hierzu die etwas unübersichtlichen, aber informativen „Smile-Kurven“ entwickelt. In Abbildung 7 wird die Smile-Kurve für die Industrien für elektrische und optische Apparate dargestellt, in der die Daten von 35 Industrien, die über 41 Ökonomien zerstreut sind, aus den Input-Output-Tabellen der WTO kombiniert wurden. Dabei stellen die Zahlen neben den Ländernamen Kennzahlen für Industrien nach den WTO-Tabellen dar (z. B. steht „14“ für Elektro- und Optik-Industrie, „28“ für Finanzdienstleistungen, „12“ für Metallverarbeitung). Um die Ländernamen werden Kreise gezeichnet, die den „Wertanteil“ der jeweiligen Länderindustrien in der Produktstufe darstellen (außer bei China in der Abbildung schwer zu erkennen). Die schraffierte Fläche um die Kurve stellt das Ausmaß der Kompensationen dar, wie die einzelnen Stufen im Produktleben in die Preisbildung eingehen, bevor es zum Endprodukt für die KundInnen kommt. Deutlich wird, dass dieses am Beginn (Planung, Entwicklung, Finanzierung, etc.) und am Ende (Verkauf, Service, etc.) der GVC am größten ist (das „obere Ende“ der Wertschöpfungskette). Da die senkrechte Achse die Lohnkompensation (pro Stunde) in den jeweiligen Stufen darstellt, wird deutlich, dass die Stufen, die am meisten mit Produktion zu tun haben, auch die mit der geringsten Kompensation sind. Bei der Kette handelt es sich also eigentlich weniger um eine „Wertschöpfungskette“ als vielmehr um eine Wertaneignungskette – die produktive Arbeit wird in der Senke der Kurve geleistet, deren Wertproduktion aber vor allem an den beiden Enden der Kette in Preise transformiert. Ein Großteil des Preises machen offensichtlich die Preiszuschläge der großen Handelskonzerne aus („20“ steht für den Großhandel).

Abbildung 7: Wertschöpfungskette für elektrische und optische Apparate 2005 [xl]

Die traditionell ungünstigen Beziehungen zwischen Peripherie und Zentrum über die Terms of Trade nach Prebisch/Singer erweitern sich somit heute zusätzlich durch die Zuordnung zu ungünstigen Positionierungen in den GVCs. In der Smile-Kurve wird dies deutlich einerseits an der kaum mehr lesbaren Wolke an Länderindustrien am Minimum der Kurve, wo vor allem asiatische Zulieferbetriebe zu finden sind. Alle zeichnen sich durch ein auf niedrigen Löhnen basierendes Exportmodell aus. China konzentriert einen großen Anteil am Ende der eigentlichen Produktionskette, also nahe der Endmontage. Ein kleinerer Teil der Produktion wird weiter „hochpreisig“ in Ländern wie Deutschland, den USA und Japan durchgeführt. Auch Südkorea ist eher im Aufstieg in diesem Segment, d. h. verlässt die Region der Billiglohnländer. Inzwischen kann man bei vielen dieser Branchenuntersuchungen feststellen, dass China in der „Wertschöpfungskette“ aufsteigt und selber Stufen zu Beginn und am Ende der Produktkette übernimmt. Auf jeden Fall hat sich ein weltweites Muster herausgebildet, das für die globale Produktion wenige große Zentren aufzeigt, um die ein Netz von Satelliten gruppiert sind. Die zentralen Player dabei sind die USA, China, Deutschland (mit Frankreich und Italien als Co-Zentren), Japan und Südkorea (siehe Abbildung 8).

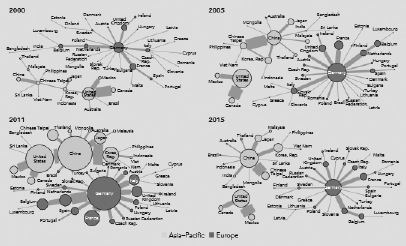

Dabei ist auffällig, dass die Produktionsnetzwerke im Jahr 2000 noch sehr lose zusammengefügt waren und vor allem in den europäischen und den asiatisch-pazifischen Raum getrennt waren. Um 2005 wird klar, dass China ein eigenes Zuliefernetzwerk in Asien aufgebaut hat, in dem Taiwan eine zentrale Rolle spielt. Aber auch Japan und Südkorea begannen im Windschatten des China-Booms mit dem Aufbau ihrer tieferen internationalen Produktionsketten, während das europäische Netzwerk auf lateinamerikanische Industrien und Russland ausgriff. 2011 stellt den Punkt der größten Annäherung der drei Blöcke dar, in der es zunehmend auch vor allem zwischen asiatischen und europäischen Industrien Vernetzungen gab.

Abbildung 8: Netzwerk der GVCs [xli]

Mit der großen Rezession und der folgenden Stagnationsperiode kam es zu einem Rückbau der Internationalisierung (zum Teil wurde durch Insourcing wieder Verlagerungstiefe zurückgenommen). Insbesondere haben sich die USA inzwischen wieder stärker auf protektionistische Politik und Rückfluss von Kapital orientiert, was sich auch im Abbau von internationalen Produktionsketten außerhalb Nordamerikas/Mexikos ausdrückt. Auch in der EU sind seit der Euro-Krise und der Stagnation in den zentralen Ökonomien Rückbautendenzen zu erkennen. Davon und durch das geringere Wachstum des Welthandels insgesamt blieben auch der Block um China, Japan und Südkorea nicht unberührt.

Hierarchien in der globalen Ökonomie

Was das Schicksal der neu industrialisierten Länder betrifft, so spricht auch die WTO-Studie von einer in der Entwicklungsökonomie viel besprochenen „middle-income trap“ [xlii]. Damit wird gemeint, dass einige der sich besonders rasch industrialisierenden Länder zwar eine Zeitlang zu Treibern globaler Aufschwünge werden, dabei auch beträchtliches Kapital und Know-how ansammeln, dann aber von der nächsten Krise besonders getroffen und wieder zurückgeworfen werden. Sie scheinen bereits an der „Schwelle“ zu einer Ökonomie wie die „reichen Länder“ zu sein, schaffen es aber nicht, deren Krisenbewältigungsfähigkeiten zu erlangen. Exemplarisch führt die WTO-Studie folgende „Entwicklungsstufen“ ein:

- Stufe 0: Abhängigkeit von Agrar- und Rohstoffexporten und Kapitalimport

- Stufe 1: Einfache Zulieferindustrien (Beispiel: Vietnam)

- Stufe 2: Konzentration von Industrien, eigene Zulieferketten (z. B.: Malaysia, Thailand)

- Stufe 3: Fähigkeit zur Produktion von hochtechnischen Produkten (z. B.: Südkorea, Taiwan)

- Stufe 4: „Global leader“ (z. B.: USA, EU, Japan, China)

Wie auch die WTO-Studie feststellt, sind es Probleme in der Kapitalbildung, der Struktur der Ökonomie und Faktoren der globalen politischen Ordnung, die auf Stufe 2 und 3 gegenüber der jeweils nächsten Stufe wie „gläserne Wände“ den weiteren Aufstieg zu verhindern scheinen.

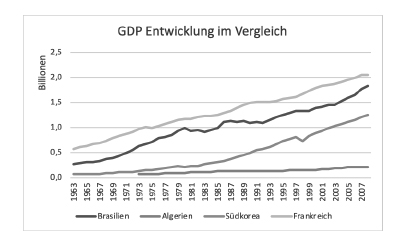

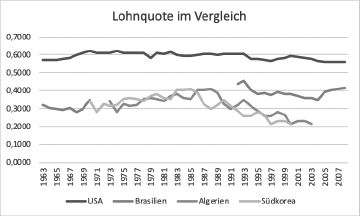

Für die Möglichkeiten und Grenzen der Entwicklung unter kapitalistischen Bedingungen ist neben der Kapitalmasse, der Kapitalproduktivität, der Position im Welthandel und in den globalen Wertschöpfungsketten, die Einkommensentwicklung entscheidend, insbesondere insofern sie das langfristige Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit widerspiegelt. Grundlegende Indikatoren dafür sind die Verhältnisse von BIP-Wachstum und Anteil der Löhne dabei. Das Volumen des Nationaleinkommens (als Maß des produzierten Neuwerts pro Jahr), abgeleitet aus dem BIP, stellt dabei das maximal zu verteilende Einkommen auf die Masse der Bevölkerung dar. Das Wirtschaftswachstum im Vergleich zwischen den Ländern von unterschiedlichen Entwicklungsstufen stellt damit einen ersten Anhaltspunkt dar:

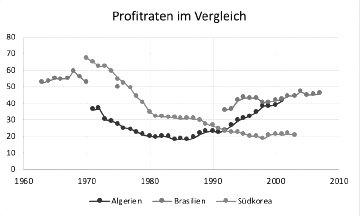

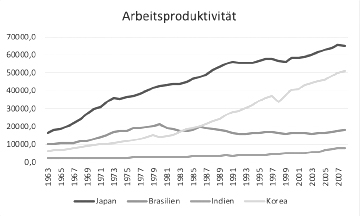

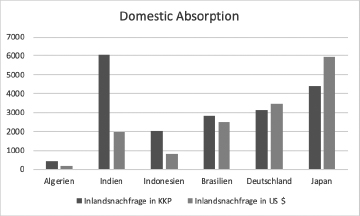

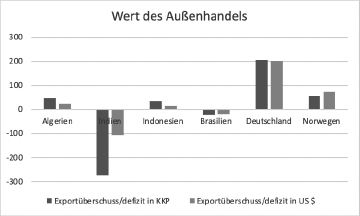

Abbildung 9 Reales BIP in KKP von 2005 [xliii]

In der Abbildung wird klar, dass das starke Wachsen des Kapitalstocks in Algerien zugleich mit einem im Vergleich sehr schwachen Wachstum gekoppelt war, das erst in den 2000er Jahren leicht nach oben ging. Das Wachstum eines wenig spektakulären Zentrumlandes wie Frankreich stellt sich dagegen fast linear dar, mit kaum wahrnehmbaren „Dellen“ 1974, 1981, 1991 und 2000. Das gesamte BIP von Brasilien, das dreimal mehr Menschen als Frankreich bevölkern, liegt die ganzen Jahre hinter dessen BIP zurück (Algerien, mit der Hälfte der Bevölkerung, hat dagegen ein kaum wahrnehmbares BIP). Dagegen waren die Wachstumseinbrüche Ende der 1970er Jahre, Mitte der 1980er Jahre und (wenn auch nicht so ausgeprägt) Ende der 1990er Jahre jeweils dramatisch, mit schwerwiegenden Folgen für das Einkommen vieler. War das Wachstum in Algerien viel zu gering, um der zunehmenden Bevölkerung ein erträgliches Einkommen zu garantieren, so waren es die Einbrüche im Wachstum, die der stark wachsenden brasilianischen Bevölkerung große Einkommensprobleme bescherten. Schließlich zeigt das Beispiel Südkoreas, mit einem Viertel der Bevölkerung Brasiliens, ein BIP-Wachstum, das ein Einholen des großen Brasiliens fast möglich erscheinen ließ. Angesichts der steigenden Kapitalzusammensetzung der südkoreanischen Industrie ist dieses Wachstum aber auch erforderlich (wie später bei der Profitratenbetrachtung noch zu sehen sein wird). Allerdings führte die Wirtschaftsentwicklung 1997 in der „Asienkrise“ zu einem starken Einbruch (– 5,5 %), der jedoch in den 2000er Jahren wieder wettgemacht werden konnte. Ersichtlich ist auch, dass Brasilien ebenfalls in den 2000er Jahren auf den starken Wachstumspfad zurückzukehren schien und parallel zu Südkorea wuchs. In der gegenwärtigen Stagnationsphase der Weltwirtschaft werden beide Länder wieder von Wachstumsproblemen gebeutelt (Wachstumsraten von unter 3 % sind für Südkorea angesichts des großen Kapitalstocks problematisch, und werden wesentlich durch das Geschäft mit China und Japan aufrechterhalten).